Les hommages que lui ont rendu les initiés ont été particulièrement chaleureux et vibrants. L’on peut citer celui organisé le 29 mai 2009 à Rabat par le Conseil consultatif des droits de l’Homme – dont elle était membre nommée par S.M. le Roi en 2002 – ou encore celui de l’ambassadeur Omar Zniber, le 24 juin 2024 à Genève, lors de la Journée internationale des «Femmes en diplomatie». Mais la fervente reconnaissance de ses pairs, peut-elle compenser le silence de toute une nation, à l’égard de cette femme devenue «l’incarnation de la diplomatie féminine et des droits humains», comme l’écrit un observateur international et comme l’illustre son riche parcours ? J’aimerais donc ici saluer la mémoire de la femme, de ce qu’elle a représenté pour nous, femmes marocaines, et pour ses combats incessants pour les causes justes.Par Dr Assia Ben Salah Alaoui, ambassadeur itinérant de S.M. le Roi, membre résidente de l’Académie du Royaume

Halima Embarek Jdidi, née en 1933, a grandi d’abord à Casablanca, après le divorce de ses parents, auprès de sa mère française et d’une grand-mère artiste qu’elle adorait. Elle rejoint son père à Madrid, où elle apprend l’espagnol et prend par la suite le chemin du Caire. Dans la capitale égyptienne, elle va renforcer à la fois sa connaissance de la langue et de la culture arabes, obtenir une licence en lettres en juin 1957 et, en prime, s’imprégner de l’humeur égyptienne. De retour au Maroc, elle rejoint le ministère des Affaires étrangères.

Après avoir survécu à un accident de la route, où périt son fiancé Abderrahmane Anegaye, directeur du Cabinet Royal, elle a été reçue par Feu S.M. le Roi Mohammed V qui va accéder à sa requête pour aller en poste aux États-Unis. Comme attachée culturelle de l’ambassade du Maroc à Washington de 1959 à 1961, Halima s’initie – avec la première puissance du monde – à la diplomatie bilatérale, et rencontre Mohammed Ouarzazi qui deviendra son époux et le père de leur fils unique, Bahi. Elle sera membre de la Délégation marocaine à l’Assemblée générale des Nations unies pour la première fois de 1959 à 1960. Elle y découvre le monde si différent de la diplomatie multilatérale avec ses subtilités et toute sa complexité.

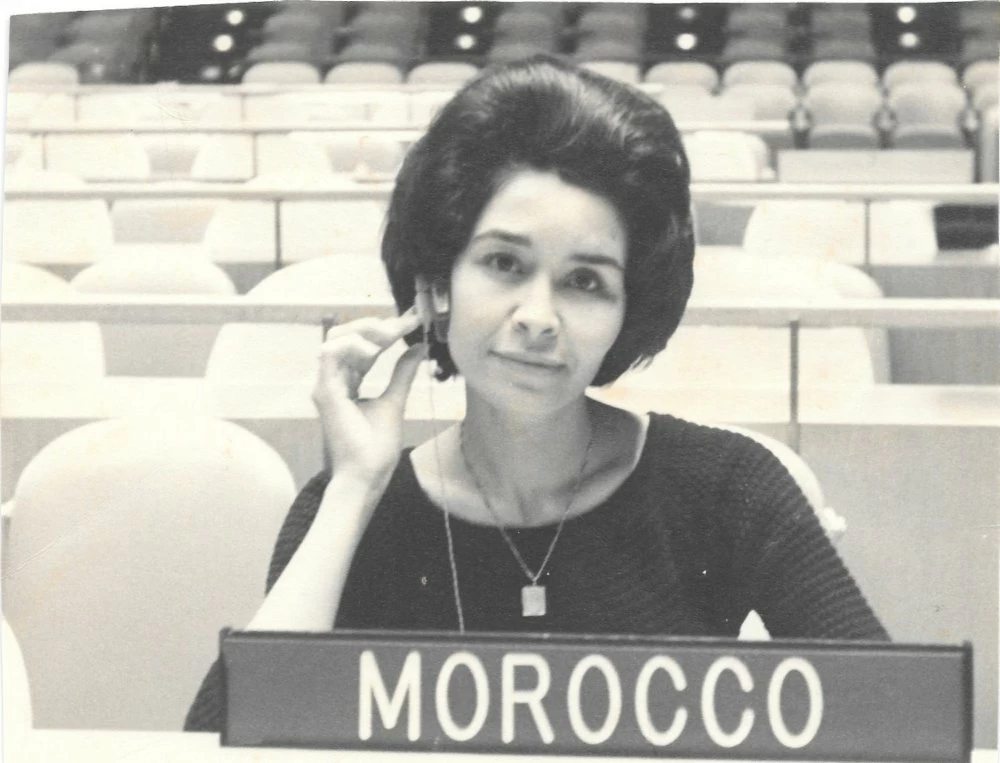

Lors de son passage au cabinet du ministre de la Santé, dans la Division de l’Assistance sociale de 1963 à 1964, Halima se frotte aux affaires sociales. Un prélude à la suite de sa carrière. Elle travaille avec assiduité et apprend vite. De retour dans la délégation du Maroc à New-York en 1965, elle s’impose déjà par son sérieux et son expertise naissante, au point d’être élue vice-présidente de la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles de l’AG des Nations unies (NU). En 1966, elle est élue présidente de cette même troisième Commission lors de la XXIe session de l’AG des NU. Session mémorable, où sont adoptés les deux Pactes majeurs sur les droits humains : le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels.

Pendant plusieurs décennies, elle allait perfectionner son expertise et l’étendre aux nombreux aspects en la matière, à travers une riche expérience dans les différents organismes des NU. Les multiples rencontres régionales et internationales sont autant d’occasions pour elles d’asseoir sa renommée à travers des casquettes variées : experte, rapporteuse, présidente d’événements essentiels en la matière... La technicité et les détails de tous les aspects, comme la lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale, contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités, les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants... n’ont plus de secret pour elle.

Directrice des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères en 1989, elle est nommée en Janvier 1993 ambassadeur de l’administration centrale. Madame Ouarzazi sera la rapporteuse de la Conférence de Vienne sur les droits humains de 1993, Conférence qui a mené à la Déclaration de Vienne et au Programme d’action. Ce ne sont là que certains points saillants d’une vie au service de son pays et des droits humains au sein de l’ONU.

Bien qu’elle soit parti à la retraite le jour de ses soixante-cinq ans, elle n’a pas quitté son domaine de prédilection. L’organisation mondiale a continué à la solliciter régulièrement, comme experte aguerrie, afin de présider nombre de groupes de travail et de rencontres en la matière, tant à New York qu’à Genève. De ce fait, on peut s’interroger quelle est la clef de la réussite de Madame Halima Ouarzazi dans un domaine aussi complexe, objet de nombreuses controverses et souvent dénigré pour la faiblesse des mises en œuvre des lois, même les plus fondamentales ?

Patriotisme et professionnalisme servis par une personnalité flamboyante et généreuse Cette réussite, Madame Ouarzazi la doit sans conteste d’abord à son engagement pour la patrie, à son professionnalisme. Avocate infatigable de l’intégrité territoriale du Maroc et de la marocanité du Sahara, elle impressionne par la maîtrise sans faille de ses dossiers. Au-delà des intérêts du Maroc, elle a une connaissance profonde des points forts et aussi des faiblesses de nos partenaires comme de nos adversaires. Elles ne perd jamais de vue les enjeux des situations où elle s’implique, des questions qu’elle défend et des causes qu’elle soutient. Pour les avoir tant explorés, les arcanes de l’organisation mondiale, dont elle assimile parfaitement les procédures, les mécanismes et les usages complexes, n’ont aucun secret pour elle !

Elle semblait aussi dotée de ce triptyque de base : écoute, générosité et présence, qui reflète la bonne fois et assure aussi la réciprocité à son implication dans un monde polymorphe aux multiples contradictions. Dans ce milieu multilatéral, où régnait souvent l’incertitude et l’ambigüité, certes propices aux tractations secrètes et aux surenchères, mais souvent sources de suspense et de stress, elle pratiquait un dialogue franc et constant pour construire des consensus solides et la confiance avec les partenaires et tous les interlocuteurs. Elle cultivait aussi l’assiduité avec ce don d’ubiquité, d’être présente partout où il le fallait, quand il le fallait, surtout au moment crucial de la décision consensuelle, voire du vote lorsque nécessaire. Par patriotisme, loyauté et respect de la parole donnée ou des promesses, les nuits blanches ne l’effrayaient pas.

À la fois visible et audible

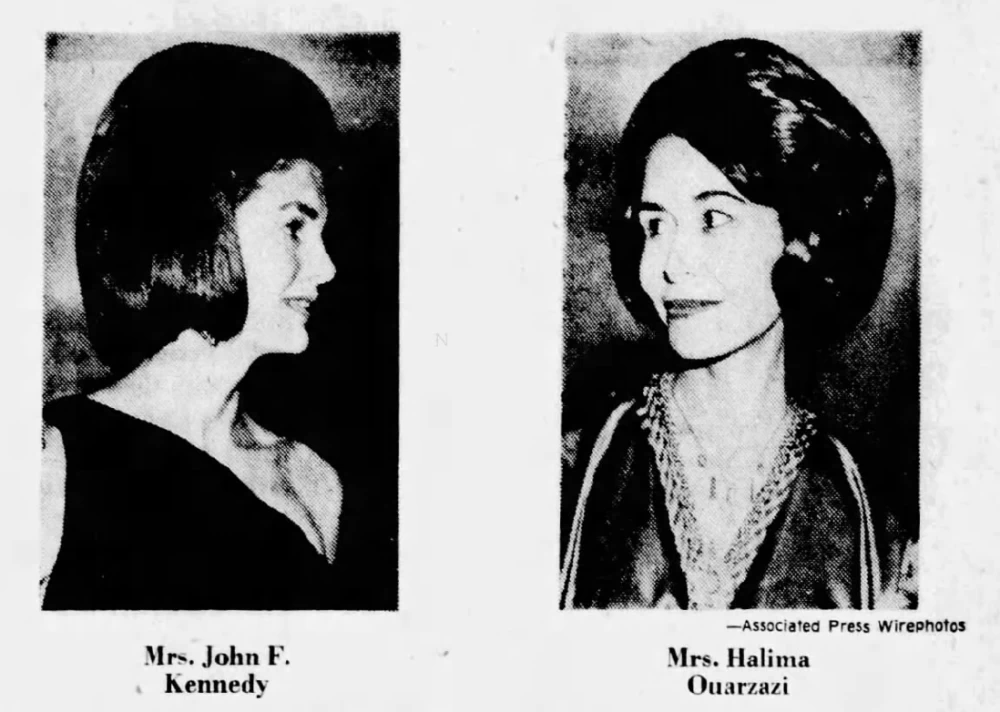

La tenue nationale, djellabas et caftans comme étendards qu’elle arborait toujours selon les circonstances, faisait rayonner le Maroc et lui assurait élégance et visibilité tant au sein des Nations unis qu’auprès des observateurs extérieurs. En témoigne l’article du Miami Herald du 24 décembre 1964, dans l’article écrit par Hubert j. Erb, intitulé «Jakie Kennedy éblouit les NU, mais elle n’est pas la seule». Il continue ainsi : «Madame Halima Ouarzazi de la délégation marocaine est apparue dans le hall de l’AG dans une tenue traditionnelle à couper le souffle comme pourraient dire des rivaux envieux. “Vous ne m’auriez pas regardée, s’il n’y avait pas eu cette robe”, {lui} répondit en riant Mme Ouarzazi».Ses interpellations à voix haute peu protocolaires et son rire si contagieux résonnaient souvent dans le brouhaha des couloirs de l’ONU et dans le «delagate lounge», où elle tenait table ouverte pour célébrer de nombreuses occasions. Peaufiner les préparations pour mieux soutenir les causes du moment ou fêter ces «petites victoires» souvent à l’arrachée, qui redonnent de l’espoir à tant de diplomates, les «petits» surtout, si seuls dans la multitude onusienne !

Madame Ouarzazi, bien au-delà de la défense des intérêts du Maroc, avait à cœur aussi les causes justes et la reconnaissance des talents. C’est ainsi qu’elle s’est mobilisée par exemple sans compter, pour faire campagne, en 1981 pour soutenir la candidature comme juge, à la «Cour internationale de justice» à la Haye, du Sénégalais Keba Mbaye. Grand juriste africain, Keba Mbaye a été aussi le premier à conceptualiser, en 1972, le «droit au développement comme droit individuel et droit de créance vis-à-vis des nations industrielles». Keba Mbaye sera non seulement élu en 1981, mais sera aussi vice-président de cette Cour de 1987 à 1991.

Le rire, qu’elle pratiquait dans plusieurs langues, à défaut de convaincre, encourageait la bienveillance et surtout détendait et soulageait ces communautés onusiennes, aux avant-postes des malheurs du monde. Devenue «la sœur» d’un continent, l’Afrique, «Oukht» tous les Arabes, l’«amiga» de l’Amérique latine et de tous les hispanophones, Madame Ouarzazi restera dans les mémoires de tous ceux qui ont alors fréquenté l’Organisation mondiale à New York et ailleurs un simple prénom : HALIMA.

Halima ! Tu as largement mérité de reposer en paix : Allah Yrahmek.