Al-Ghazali, en critiquant certaines thèses philosophiques, ne se contente pas de les réfuter. Il démonte pièce par pièce une conception du monde qui, sous couvert de rationalité, repose sur une contradiction fondamentale. En effet, vouloir expliquer l’unité du cosmos par une multiplicité de principes décorrélés revient à nier cette unité elle-même.

L’illusion d’un ordre divisé

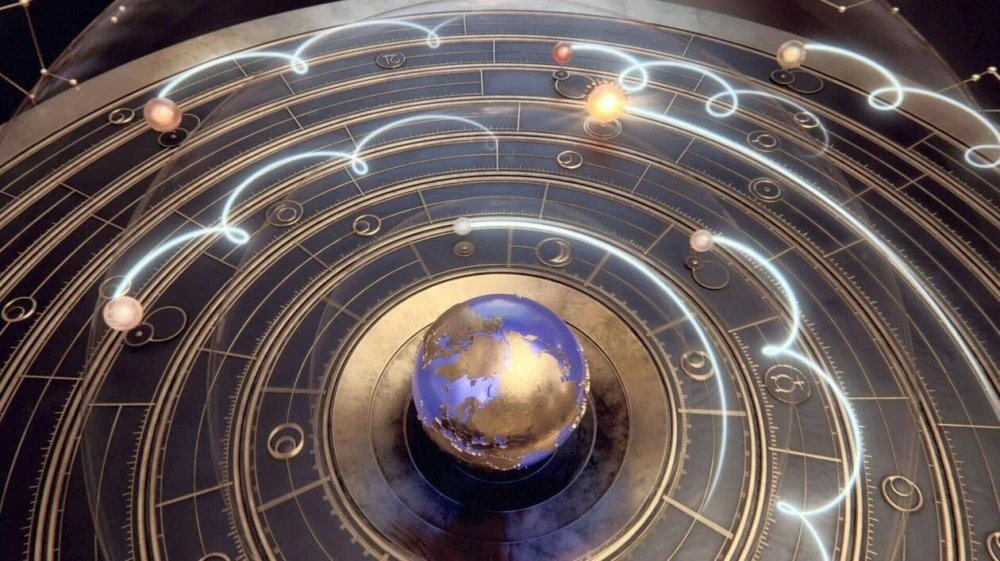

Les philosophes aristotéliciens soutiennent que l’univers est structuré par une hiérarchie d’intelligences. Un premier Principe engendrerait une série d’êtres immatériels, chacun responsable d’un aspect du cosmos. Cette chaîne serait nécessaire pour expliquer le passage du monde immuable des essences à la diversité du monde matériel.

Mais cette construction théorique ne résout rien. Si plusieurs intelligences autonomes président à l’ordre du monde, comment expliquer la parfaite régularité des lois naturelles ? Comment s’assurer qu’aucune de ces entités ne dévie de sa fonction, introduisant alors une rupture dans la stabilité du réel ? Un tel système suppose une coordination parfaite entre ces principes, ce qui revient finalement à reconnaître la nécessité d’un unique ordonnateur.

Cette unité n’est pas seulement une conséquence logique, elle interroge aussi la nature même du principe premier. Car si Dieu existe, agit-il par nécessité ou par choix souverain ?

Mais cette construction théorique ne résout rien. Si plusieurs intelligences autonomes président à l’ordre du monde, comment expliquer la parfaite régularité des lois naturelles ? Comment s’assurer qu’aucune de ces entités ne dévie de sa fonction, introduisant alors une rupture dans la stabilité du réel ? Un tel système suppose une coordination parfaite entre ces principes, ce qui revient finalement à reconnaître la nécessité d’un unique ordonnateur.

Cette unité n’est pas seulement une conséquence logique, elle interroge aussi la nature même du principe premier. Car si Dieu existe, agit-il par nécessité ou par choix souverain ?

Un principe premier libre et souverain

Les péripatéticiens admettent un Premier Principe, mais ils le décrivent comme une source d’émanation plutôt qu’un être libre et volontaire. Pour eux, l’univers découle de Dieu par nécessité, comme la lumière émane du soleil.

Mais cette vision pose une difficulté majeure. Si Dieu agit par nécessité, alors Il est Lui-même soumis à une contrainte extérieure, ce qui le priverait de sa souveraineté. Une cause première réellement ultime ne peut être déterminée par autre chose qu’elle-même. Elle doit être à la fois origine et volonté, faute de quoi elle n’est plus le fondement absolu de l’existence.

Cette question traverse toute la métaphysique classique. Si l’univers était régi par plusieurs forces autonomes, non seulement il risquerait l’anarchie, mais il perdrait toute finalité. Un monde où chaque intelligence agit selon sa propre logique serait un monde où rien n’a de raison ultime d’être tel qu’il est.

Aristote lui-même, bien qu’il ait introduit la notion d’intelligences multiples, reconnaissait que tout mouvement doit se rapporter à une cause première inchangeable. Al-Ghazali pousse cette réflexion plus loin : une cause qui ne possède pas la liberté de vouloir ne peut être réellement première. Car si elle est contrainte par une nécessité, alors cette nécessité devient elle-même la véritable cause ultime.

Mais cette vision pose une difficulté majeure. Si Dieu agit par nécessité, alors Il est Lui-même soumis à une contrainte extérieure, ce qui le priverait de sa souveraineté. Une cause première réellement ultime ne peut être déterminée par autre chose qu’elle-même. Elle doit être à la fois origine et volonté, faute de quoi elle n’est plus le fondement absolu de l’existence.

Cette question traverse toute la métaphysique classique. Si l’univers était régi par plusieurs forces autonomes, non seulement il risquerait l’anarchie, mais il perdrait toute finalité. Un monde où chaque intelligence agit selon sa propre logique serait un monde où rien n’a de raison ultime d’être tel qu’il est.

Aristote lui-même, bien qu’il ait introduit la notion d’intelligences multiples, reconnaissait que tout mouvement doit se rapporter à une cause première inchangeable. Al-Ghazali pousse cette réflexion plus loin : une cause qui ne possède pas la liberté de vouloir ne peut être réellement première. Car si elle est contrainte par une nécessité, alors cette nécessité devient elle-même la véritable cause ultime.

L’unicité divine comme clé de l’intelligibilité

Un univers régi par plusieurs principes autonomes ne serait pas seulement instable, il serait aussi incompréhensible. Toute quête de connaissance suppose une certaine régularité dans l’ordre du monde. Si les lois de la nature pouvaient changer de façon aléatoire sous l’effet de volontés distinctes, la science elle-même deviendrait impossible.

La pensée contemporaine rejoint ici Al-Ghazali sur un point essentiel : pour que le savoir soit possible, il faut que l’univers repose sur des principes cohérents et prévisibles. Karl Popper a montré que toute théorie scientifique repose sur la possibilité de tester des hypothèses, ce qui suppose un monde ordonné et non sujet à des variations arbitraires. Ce que la science exprime en termes de régularité, Al-Ghazali l’explique par l’unicité d’une volonté qui maintient l’ordre du réel.

Loin d’être une spéculation théologique isolée, cette idée trouve un écho inattendu dans les découvertes modernes. L’univers semble régi par des constantes fondamentales d’une précision extrême. Pourquoi ces constantes prennent-elles exactement les valeurs permettant l’existence de la matière et de la vie ? Si elles étaient déterminées par une nécessité aveugle, comment expliquer un réglage aussi précis ? Al-Ghazali, bien avant les physiciens contemporains, posait déjà cette réflexion sous une autre forme : ce qui existe aurait pu être autrement, et s’il en est ainsi, c’est parce qu’une volonté l’a voulu ainsi.

La pensée contemporaine rejoint ici Al-Ghazali sur un point essentiel : pour que le savoir soit possible, il faut que l’univers repose sur des principes cohérents et prévisibles. Karl Popper a montré que toute théorie scientifique repose sur la possibilité de tester des hypothèses, ce qui suppose un monde ordonné et non sujet à des variations arbitraires. Ce que la science exprime en termes de régularité, Al-Ghazali l’explique par l’unicité d’une volonté qui maintient l’ordre du réel.

Loin d’être une spéculation théologique isolée, cette idée trouve un écho inattendu dans les découvertes modernes. L’univers semble régi par des constantes fondamentales d’une précision extrême. Pourquoi ces constantes prennent-elles exactement les valeurs permettant l’existence de la matière et de la vie ? Si elles étaient déterminées par une nécessité aveugle, comment expliquer un réglage aussi précis ? Al-Ghazali, bien avant les physiciens contemporains, posait déjà cette réflexion sous une autre forme : ce qui existe aurait pu être autrement, et s’il en est ainsi, c’est parce qu’une volonté l’a voulu ainsi.

Une vérité qui s’éprouve autant qu’elle se démontre

L’unicité divine n’est pas seulement une conclusion philosophique, elle est aussi une expérience existentielle. L’homme, confronté à la dispersion du monde, cherche inconsciemment un centre, un principe qui unifie son existence.

Les soufis ont souvent décrit la quête spirituelle comme un retour vers l’Unité, une sortie du multiple vers une vérité indivisible. Cette recherche ne relève pas seulement de la méditation mystique, elle touche à une réalité profonde : l’esprit humain ne trouve la paix qu’en dépassant l’éclatement des apparences pour se raccorder à une seule source.

Al-Ghazali, à travers sa critique des philosophes, ne fait pas qu’établir une démonstration rationnelle. Il montre que l’unicité divine est une nécessité aussi bien cosmologique qu’intérieure. Celui qui la reconnaît ne se contente pas d’une vérité abstraite, il trouve une cohérence qui éclaire autant le monde extérieur que son propre cheminement.

Les soufis ont souvent décrit la quête spirituelle comme un retour vers l’Unité, une sortie du multiple vers une vérité indivisible. Cette recherche ne relève pas seulement de la méditation mystique, elle touche à une réalité profonde : l’esprit humain ne trouve la paix qu’en dépassant l’éclatement des apparences pour se raccorder à une seule source.

Al-Ghazali, à travers sa critique des philosophes, ne fait pas qu’établir une démonstration rationnelle. Il montre que l’unicité divine est une nécessité aussi bien cosmologique qu’intérieure. Celui qui la reconnaît ne se contente pas d’une vérité abstraite, il trouve une cohérence qui éclaire autant le monde extérieur que son propre cheminement.