Jamel El Hamri : Oui, tout à fait. Il y a dans cette exposition une idée de retour, un mot que j’aime beaucoup, car il réunit trois niveaux de compréhension qui m’ont guidé tout au long de ce projet. Le premier est personnel. Mon histoire familiale est liée à Meknès, des deux côtés. Depuis l’enfance, à chaque séjour au Maroc, je posais sans cesse des questions aux anciens. J’ai grandi avec cette curiosité pour nos récits familiaux, arabes et berbères. Et j’ai toujours reçu, en retour, un accueil chaleureux et bienveillant de la part de mes aînés. Le deuxième niveau est académique. En tant que spécialiste de la civilisation musulmane, j’ai étudié les grandes dynasties, animé par une vraie passion pour cette histoire. Entre les deux, il y a bien sûr l’histoire nationale. En tant que MRE, j’ai toujours été profondément intéressé par celle du Maroc. Le déclic, c’est après la pandémie Covid. Beaucoup de porteurs de mémoire dans ma famille nous ont quittés. Cette perte a fragilisé la transmission. Et au même moment, je suis devenu père. La nécessité de transmettre m’est apparue encore plus essentielle. Cette exposition est donc née de ce triple élan : personnel, scientifique et national. Elle vise à prolonger la parole des anciens et à transmettre, à mes enfants et à ceux des MRE, les repères essentiels de notre histoire.

Ce projet propose une immersion dans plus de 12 siècles d’histoire. Quelle a été la principale difficulté rencontrée dans sa conception ou sa mise en œuvre ?

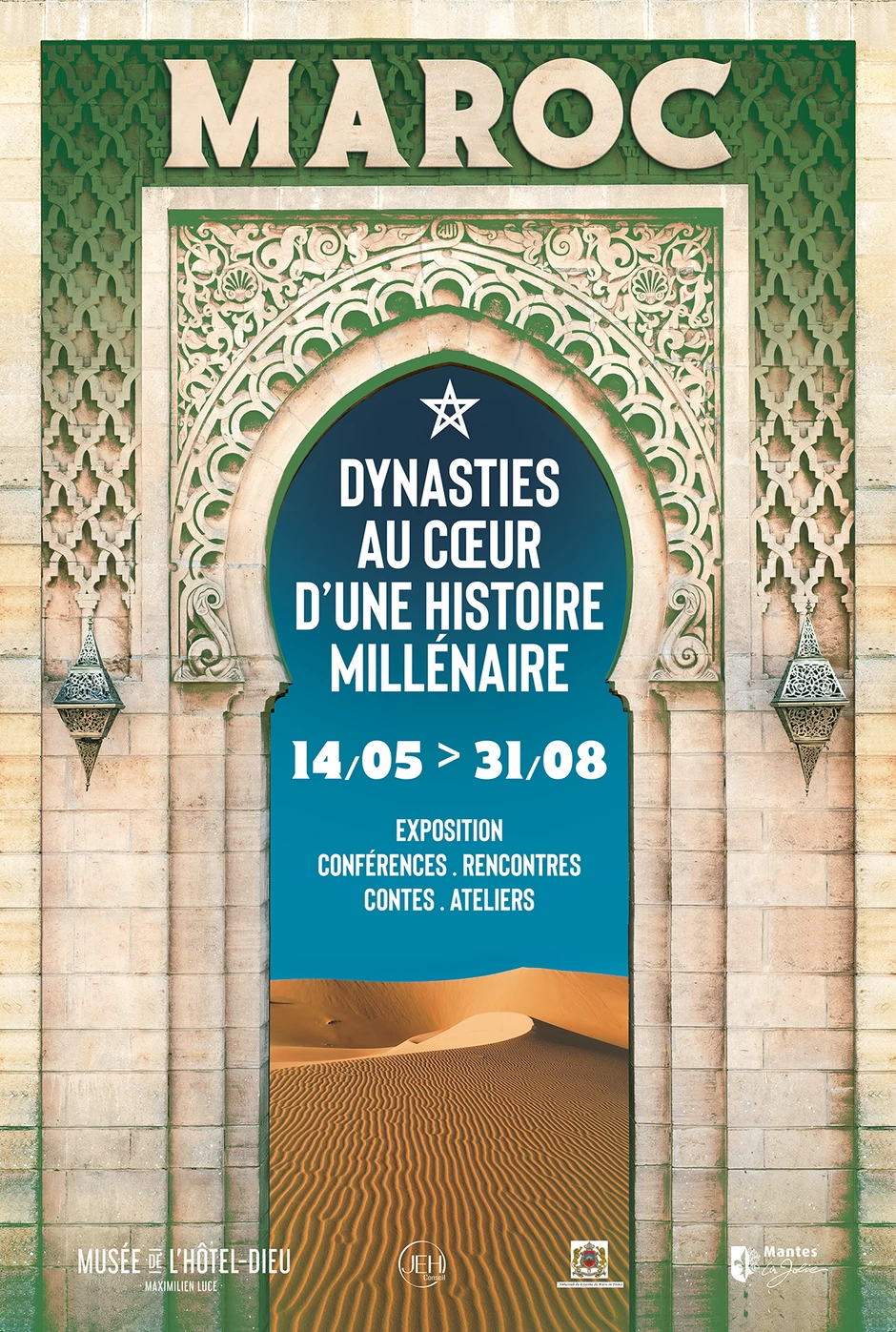

La principale difficulté a été d’ordre pédagogique. L’histoire du Maroc est d’une richesse incroyable : elle s’étend sur douze siècles, avec des dynasties arabes et berbères, de grands souverains, une influence qui dépasse le pays pour toucher le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, la Méditerranée et l’Andalousie. Le vrai défi, c’était de réussir à tirer la quintessence de cette histoire, et de la transmettre avec rigueur, clarté et accessibilité. Il fallait parler à tous : aux citoyens français qui viendront la visiter, mais aussi aux MRE pour qui elle est pensée tout autant. Cette exposition doit servir de point d’appui. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, une bibliographie est proposée, avec des références pour chaque période, chaque dynastie. On espère ainsi éveiller des curiosités et nourrir les connaissances. Elle offre surtout des repères essentiels. Des portes d’entrée pour comprendre et s’approprier l’histoire d’un des pays les plus anciens du monde.

L’exposition s’intitule «Les Portes de l’Histoire du Maroc». Si vous ne pouviez en ouvrir qu’une seule, laquelle choisiriez-vous, et pourquoi ?

C’est une question difficile, car elles sont toutes passionnantes. Mais si je devais en retenir une, voire deux, je choisirais celle des Idrissides. Avec l’arrivée d’Idriss Ier, il se passe deux choses majeures. D’abord, une synthèse remarquable entre l’islam, incarné par un descendant du Prophète, paix et bénédiction sur lui, et les tribus berbères, notamment les Awaraba, qui l’accueillent. S’ajoutent à cela des Arabes venus d’Andalousie et de Kairouan, surtout avec Idriss II. Il naît alors une fusion entre arabité, berbérité et islamité. C’est une construction identitaire très forte. Ensuite, Idriss Ier est reconnu à la fois comme leader politique et comme imam. C’est dès cette époque que s’ancrent les deux dimensions du Souverain marocain : le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Cet héritage se retrouve aujourd’hui incarné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Il porte cette double légitimité, en tant que Roi du Maroc et Commandeur des croyants, et rassemble autour de ces trois piliers que sont l’islamité, la berbérité et l’arabité. Des fondements déjà posés à l’époque des Idrissides.

On entend souvent : «Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre.» Selon vous, les jeunes générations – au Maroc comme à l’étranger – s’intéressent-elles encore à leur passé ? Comment raviver cette curiosité pour l’histoire ?

Oui, les jeunes générations s’y intéressent, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. On le voit clairement : il y a de plus en plus de contenu numérique consacré à l’histoire du Maroc. C’est un signe qu’il y a un réel engouement, et encore beaucoup de potentiel à explorer. La seule difficulté que je constate sur le terrain, c’est que cette connaissance est souvent fragmentaire. Elle reste atomisée. Selon son origine géographique ou culturelle, on va s’attacher à telle figure, telle époque, sans forcément avoir une vision d’ensemble. Comme l’écrit Edgar Morin, on est dans une approche morcelée. C’est justement là qu’il faut agir : relier ces morceaux d’histoire, redonner de la cohérence, réinvestir la profondeur historique du Maroc. Cela passe par le numérique, bien sûr, mais aussi par des livres, des expositions, des événements culturels. Cette exposition vient en complément de ce qui existe déjà. Elle apporte, je l’espère, ce qui manquait encore : une approche rigoureuse, pédagogique, rassembleuse. Elle s’adresse aux familles, aux jeunes comme aux adultes, avec aussi un volet numérique. Et je ne compte pas m’arrêter là. Je travaille également à produire des formats courts pour les réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok, afin de toucher directement cette jeunesse.

Le Maroc a toujours su trouver un équilibre subtil entre tradition et modernité. Comment cette exposition reflète-t-elle cette dualité ? Et plus largement, que peut nous apprendre notre histoire sur notre avenir ?

Le Maroc a toujours su maintenir un équilibre subtil entre tradition et modernité, avec un attachement constant à son indépendance. C’est une dualité assumée, une dynamique particulière, presque une singularité. Il y a bien sûr cette tension entre héritage et renouveau, mais aussi une volonté profonde d’indépendance qui, loin de s’opposer à l’ouverture, en est souvent la condition. Dès lors que le Maroc est respecté dans son autonomie, il crée des ponts. Il noue des liens, à la fois avec des dynasties musulmanes et avec des pays non musulmans. Cette double logique, conjuguer fidélité à soi et ouverture à l’autre, traverse toute notre histoire. L’exposition traduit cette idée d’équilibre, cet esprit de synthèse. On voit bien que, chaque fois que le Maroc s’est écarté de ses repères, il en a souffert sur le plan politique. Mais chaque fois qu’il les réinvestit, qu’il assume pleinement toutes ses composantes musulmane, berbère, arabe, méditerranéenne, africaine, en lien avec le monde musulman et le monde arabe, sans oublier les apports des Juifs marocains, il retrouve sa force.

Un Maroc fidèle à ses valeurs, bien ancré dans son histoire, mais tourné vers l’avenir. C’est ce que nous voyons aujourd’hui à travers l’action de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Il incarne cet équilibre avec clarté et constance. Le pays avance, fier de ce qu’il est, dans une logique d’inclusion. Et cette ouverture est concrète. Elle se manifeste dans des projets majeurs, comme la co-organisation de la Coupe du monde avec l’Espagne et le Portugal, malgré les tensions historiques. Elle se retrouve aussi dans les partenariats avec l’Afrique subsaharienne, ou dans la volonté de maintenir vivante l’idée d’un Grand Maghreb, même face aux blocages persistants, notamment sur la question du Sahara marocain. Ce positionnement d’équilibre, porté par le Roi, repose sur une identité claire et sur une fidélité assumée à ce qu’est le Maroc profondément. Et c’est ce qui permet au pays de continuer à avancer, avec stabilité et confiance.