Le Matin : Étant donné le soutien clair et assumé du Kenya au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, qualifié de «seule solution réaliste et durable», comment cette «inflexion stratégique» ou ce «tournant africain sous le sceau du réalisme» se traduit-il concrètement dans l’évolution et la dynamique des relations bilatérales à tous les niveaux ?

Frederick Oduor : Je pense qu’il faut comprendre que les politiques étrangères changent drastiquement en ce moment. Ce qui semble se passer, c’est que nous promouvons ce qu’on appelle la diplomatie commerciale. Ce que fait Trump, c’est de la diplomatie commerciale, c’est-à-dire une diplomatie transactionnelle où, même si vous pouvez vouloir évaluer certaines choses, vous prenez des décisions basées sur vos intérêts plutôt que sur ce que vous pourriez considérer comme idéalement correct selon l’aspect traditionnel de la diplomatie étrangère.

En soutenant le Maroc, notre pays examine la question pour de savoir lequel des deux serait plus idéal pour le pays et pour la région. Le Maroc revendique le Sahara, et le Maroc a un grand potentiel en termes d’affaires que nous pouvons développer avec lui. Le Maroc est le deuxième plus grand producteur de phosphate au monde, et le phosphate est un composant clé de la production d’engrais. Le gouvernement kényan a fait de la sécurité alimentaire l’une de ses priorités pour les quatre à cinq prochaines années. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans parler d’engrais. Et nous savons tous ce qui se passe en Ukraine et en Russie qui, normalement, auraient été la plus grande source d’engrais au monde. Mais à cause de l’instabilité dans cette région, nous devons chercher des sources alternatives, et le Maroc joue un rôle important dans ce domaine.

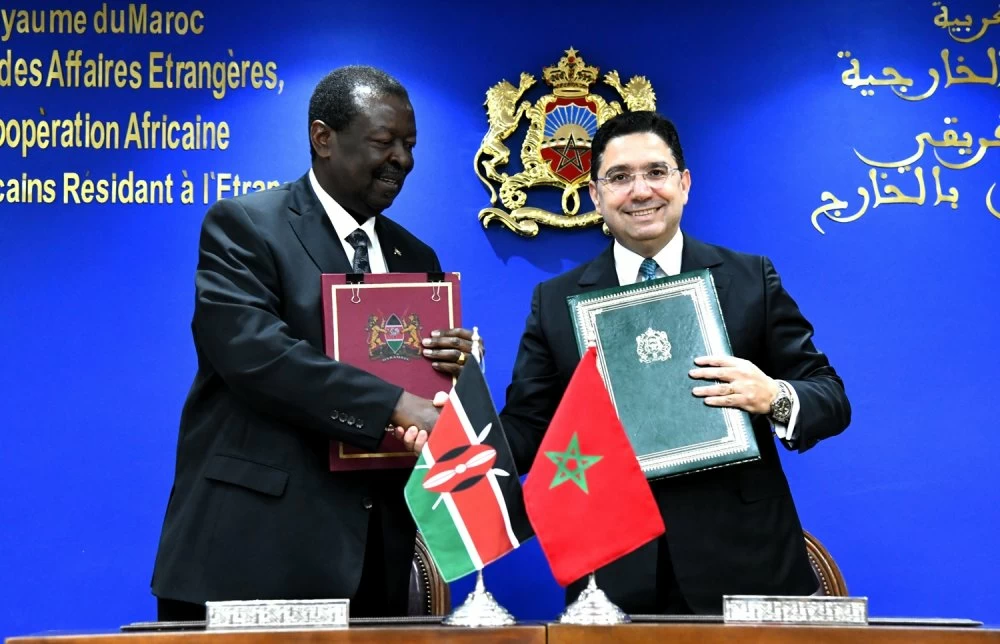

Il est donc juste que nous travaillions étroitement avec le Maroc pour avoir une situation gagnant-gagnant. À un moment donné, je sais que nous avons presque commis une très grave erreur en reconnaissant presque le Polisario. Mais je pense que quand notre Premier ministre était ici il y a quelques mois, il a rencontré le Chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, et ils ont résolu cette question et ils ont convenu que nous, en tant que République, allions reconnaître et apprécier cette région comme faisant partie du Royaume du Maroc.

Justement, quatre ou cinq mémorandums d’entente ont été signés couvrant des domaines tels que l’habitat, la jeunesse, le commerce et la formation diplomatique. Comment ces accords jettent-ils les bases d’une coopération plus structurée et efficace, en particulier dans les secteurs stratégiques identifiés comme les phosphates, les engrais et les énergies renouvelables ?

Permettez-moi de dire ceci. Il est très important pour nous de promouvoir l’intra-africain. Le Maroc et le Kenya n’ont jamais vraiment eu de bonnes relations commerciales. Nous n’avons jamais vraiment eu de relations bilatérales entre nos deux pays. Mais maintenant nous explorons ce potentiel, pas seulement dans les engrais, mais aussi dans les questions d’énergie, d’énergie renouvelable, parce que nous deux – le Maroc a le savoir-faire technologique, nous avons aussi les ressources. Nous exploitons l’énergie géothermique. Nous exploitons l’énergie hydroélectrique. Nous exploitons l’énergie éolienne et aussi solaire. Et nous cherchons tous les investisseurs potentiels du monde entier qui seraient prêts à venir s’associer avec nous. Le Maroc a montré de l’intérêt et nous l’accueillons chaleureusement parce que nous voulons qu’il vienne travailler avec nous. Nos deux pays n’ont pas vraiment eu de bonnes relations auparavant, mais nous espérons changer cela. Et au fait, je suis content que le Chef du gouvernement du Maroc ait promis de donner la priorité à notre thé et à notre café, qui sont les meilleurs au monde. Les Marocains boivent du thé et du café. Donc vous nous donnez vos engrais, nous vous donnons notre thé et notre café. C’est équitable.

Le Kenya étant présenté comme la première économie d’Afrique de l’Est et le Maroc s’affirmant comme un acteur clé dans la région et une plateforme stratégique d’entrée vers l’Afrique de l’Est, comment ce partenariat renforcé contribue-t-il à relier l’axe Atlantique-Méditerranée à celui de l’océan Indien et à consolider la place du Royaume au cœur des échanges intercontinentaux ?

Chaque région a une puissance régionale. Il ne fait aucun doute qu’après la révolution de velours, la malheureuse révolution arabe qui a secoué la partie nord de l’Afrique et déstabilisé l’Égypte, le Maroc reste la seule puissance dans le nord. Et le Kenya est la puissance dans la région de l’Afrique de l’Est. Il n’y a pas de meilleure façon d’avoir une Afrique plus unie que d’avoir ces puissances régionales se réunir. Nous parlons du Maroc, du Kenya, du Nigeria, du Ghana, de l’Éthiopie, de l’Afrique du Sud. Si ces blocs régionaux, ces hubs régionaux se réunissent, s’associent, améliorent leur commerce, alors automatiquement, nous aurons un scénario où tout le continent africain pourra se déplacer dans une direction. Et c’est ce dont l’Afrique a besoin pour se développer.

Nous avons besoin d’une Afrique qui peut négocier avec le reste du monde comme un bloc. Et cela commence quand ces têtes régionales ou ces piliers commencent à interagir. Nous avons déjà vu le Kenya et le Nigeria faire mieux qu’avant. Le Kenya et l’Afrique du Sud – notre relation a déjà été portée à un autre niveau. Et maintenant nous ouvrons un nouvel horizon Kenya-Maroc. Cette interconnectivité, cette interconnectivité infrastructurelle en Afrique est très, très importante. Et cela ne peut être actualisé que si ces hubs régionaux sont synchronisés. En termes de sécurité, nos partenaires en Occident – les États-Unis, la France, le Royaume-Uni –, la Chine, la Russie, tous connaissent et apprécient l’importance de ces pays clés dans ces régions.

Il y a quelque chose d’autre qu’on ne nous demande pas, mais qu’il est important de souligner. Nous apprécions vraiment le système monarchique dans ce pays. Nous apprécions vraiment le système monarchique dans ce pays parce qu’il apporte la stabilité. La démocratie, je pense, n’est pas un concept africain. J’aimerais que nous puissions comprendre que chaque pays en Afrique a son propre caractère. Nous appelons cela le caractère national d’un peuple. Et notre caractère en tant que peuple n’a pas vraiment d’espace pour la démocratie.

Si vous regardez la période précoloniale, nous avions nos systèmes de gouvernance. La plupart d’entre nous étaient dirigés par des systèmes héréditaires. Puis nous avons introduit ce concept étranger de démocratie. Et la démocratie a apporté beaucoup de complications. Regardez les pays africains qui ont été affectés par les guerres civiles. La plupart d’entre eux ont embrassé la démocratie. Mais ceux qui sont des monarchies sont très stables. Cela signifie que nous avons opté pour la mauvaise méthode. Nous devons, si possible, revenir à nos systèmes. Le Maroc nous montre déjà la voie. Il en va de même pour le Lesotho et l’Eswatini. Ces pays sont très stables. Pourquoi ? Parce qu’ils ont choisi de s’en tenir à leurs anciennes façons de faire.

Comment le Kenya et le Maroc entendent-ils coopérer plus étroitement au sein des instances internationales, notamment l’Union africaine et les Nations unies, pour faire avancer des objectifs communs et promouvoir la paix, la stabilité et le développement en Afrique ?

C’est une question intéressante. Beaucoup de fois, nous donnons les réponses de manuels sur la coopération, le financement, le commerce. Laissez-moi parler au nom d’un jeune homme, d’un jeune Africain qui est fatigué du statu quo. Nous sommes fatigués d’avoir les choses faites de la même manière, décennie après décennie, sans que rien ne semble changer. Je crois que les défis auxquels font face les jeunes au Maroc ne sont pas différents de ceux auxquels font face les jeunes à Nairobi, au Cap ou à Lagos. Le script est le même.

Nous sommes fatigués. Fatigués du chômage. Fatigués de la pauvreté sans fin. Fatigués du sous-développement. C’est un cycle qui ne semble pas avoir de fin. Et de temps en temps, on nous donne des promesses sur comment les choses vont marcher en notre faveur, comment l’ONU, la Banque mondiale, le FMI vont nous aider à l’avenir. Mais aucune aide ne vient. Nous voulons changer la donne. Cela peut sembler radical, mais nous n’avons pas d’option. Je parle au nom de tous les jeunes et femmes africains, des îles des Caraïbes comme Haïti et la Jamaïque jusqu’aux terres les plus éloignées, du point le plus haut de Casablanca au Maroc jusqu’au Cap, de Nairobi à Lagos, de Dakar à l’Éthiopie.

Nous voulons un nouveau système monétaire mondial. Il ne s’agit plus de nous donner de l’aide. Il ne s’agit pas seulement de parler de commerce ou d’institutions de bonne gouvernance. Nous parlons d’une architecture mondiale complètement nouvelle. L’argent est un élément artificiel. Il est créé par les hommes. Il est imprimé par les hommes. Il est évalué par les hommes. Il est distribué par les hommes. Et quand tout cela se passe, l’Afrique n’est jamais consultée. Nous avons vérifié et réalisé que toutes les entreprises autorisées à imprimer de l’argent globalement, pas une seule n’appartient à l’Afrique.

Initialement, quand ce concept d’argent a été rendu international, global, on nous a dit que la valeur de cet argent serait basée sur les réserves d’or. Mais quelques années plus tard, ce concept a été jeté par la fenêtre. Et maintenant, des gens à Washington DC peuvent imprimer autant de dollars qu’ils veulent et les distribuer dans le monde, et personne ne peut les tenir responsables de cela. C’est pourquoi nous voyons un scénario où des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Tchad vont dans la direction où ils vont. Et nous sommes susceptibles de voir beaucoup plus de pays aller dans cette voie, parce que les jeunes de cette génération ne sont pas très tolérants. Ils ne sont pas très patients.

La dimension sécuritaire, en particulier la sécurité maritime le long du corridor projeté, est soulignée. Quelles sont les mesures prévues pour renforcer la coopération en matière de sécurité, y compris une éventuelle surveillance maritime conjointe ou des échanges de renseignements, considérés comme essentiels pour la stabilité régionale ?

Nous devons avoir des opérations de sécurité conjointes. Mais encore une fois, pour avoir ces opérations de sécurité conjointes, les acteurs maritimes vous diront qu’ils n’ont pas d’installations adéquates. Ils n’ont pas assez de navires. Ils n’ont pas assez de marines. Ils n’ont pas assez d’équipement. Rappelez-vous quand nous avons eu un problème en mer Rouge, quand les Yéménites ont commencé à attaquer les convois de navires dans cette zone. L’Amérique est intervenue, l’OTAN est intervenue, et nous avons vu une réduction de la piraterie. Nous voulons voir la même chose se produire dans la plupart des mers. Mais rappelez-vous, la cause profonde de tout cela, y compris la piraterie, c’est la pauvreté. Un jeune homme au Yémen sent qu’il n’a pas d’espoir. Alors il monte dans un petit bateau et tente sa chance en haute mer.

Je voudrais défier les pays africains. La plupart des compagnies maritimes sont détenues par des Européens, des Américains et des Asiatiques. Nous ne possédons vraiment aucune compagnie maritime. Pourquoi l’Afrique ne peut-elle pas aussi avoir ses flottes ? Ainsi, un commerçant au Nigeria qui veut emmener ses marchandises au Maroc n’aurait pas à attendre un navire naviguant de New York pour prendre l’article au Nigeria, descendre en Afrique du Sud, puis remonter vers le Maroc. C’est un mois entier perdu.

Que pensez-vous de l’initiative pour le Sahel lancée par de S.M. Le Roi ?

Sa Majesté le Roi a dit : «C’est d’ailleurs dans ce même esprit et selon une approche solidaire et de co-développement que nous avons récemment lancé l’Initiative Atlantique pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique. Le but ultime est de poser les jalons d’un nouveau modèle de coopération régionale. Nous avons aussi initié le Processus de Rabat sur les Pays Africains Atlantiques, pour un bénéfice mutuel». C’est une initiative très noble de Sa Majesté le Roi parce qu’elle va servir de nombreux pays de la région du Sahel qui sont enclavés, tous ces pays le long de cette ceinture. Nous avons tant de pays le long de cette ceinture qui sont très productifs, mais ils ne peuvent pas accéder à l’océan.

Frederick Oduor : Je pense qu’il faut comprendre que les politiques étrangères changent drastiquement en ce moment. Ce qui semble se passer, c’est que nous promouvons ce qu’on appelle la diplomatie commerciale. Ce que fait Trump, c’est de la diplomatie commerciale, c’est-à-dire une diplomatie transactionnelle où, même si vous pouvez vouloir évaluer certaines choses, vous prenez des décisions basées sur vos intérêts plutôt que sur ce que vous pourriez considérer comme idéalement correct selon l’aspect traditionnel de la diplomatie étrangère.

En soutenant le Maroc, notre pays examine la question pour de savoir lequel des deux serait plus idéal pour le pays et pour la région. Le Maroc revendique le Sahara, et le Maroc a un grand potentiel en termes d’affaires que nous pouvons développer avec lui. Le Maroc est le deuxième plus grand producteur de phosphate au monde, et le phosphate est un composant clé de la production d’engrais. Le gouvernement kényan a fait de la sécurité alimentaire l’une de ses priorités pour les quatre à cinq prochaines années. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans parler d’engrais. Et nous savons tous ce qui se passe en Ukraine et en Russie qui, normalement, auraient été la plus grande source d’engrais au monde. Mais à cause de l’instabilité dans cette région, nous devons chercher des sources alternatives, et le Maroc joue un rôle important dans ce domaine.

Il est donc juste que nous travaillions étroitement avec le Maroc pour avoir une situation gagnant-gagnant. À un moment donné, je sais que nous avons presque commis une très grave erreur en reconnaissant presque le Polisario. Mais je pense que quand notre Premier ministre était ici il y a quelques mois, il a rencontré le Chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, et ils ont résolu cette question et ils ont convenu que nous, en tant que République, allions reconnaître et apprécier cette région comme faisant partie du Royaume du Maroc.

Justement, quatre ou cinq mémorandums d’entente ont été signés couvrant des domaines tels que l’habitat, la jeunesse, le commerce et la formation diplomatique. Comment ces accords jettent-ils les bases d’une coopération plus structurée et efficace, en particulier dans les secteurs stratégiques identifiés comme les phosphates, les engrais et les énergies renouvelables ?

Permettez-moi de dire ceci. Il est très important pour nous de promouvoir l’intra-africain. Le Maroc et le Kenya n’ont jamais vraiment eu de bonnes relations commerciales. Nous n’avons jamais vraiment eu de relations bilatérales entre nos deux pays. Mais maintenant nous explorons ce potentiel, pas seulement dans les engrais, mais aussi dans les questions d’énergie, d’énergie renouvelable, parce que nous deux – le Maroc a le savoir-faire technologique, nous avons aussi les ressources. Nous exploitons l’énergie géothermique. Nous exploitons l’énergie hydroélectrique. Nous exploitons l’énergie éolienne et aussi solaire. Et nous cherchons tous les investisseurs potentiels du monde entier qui seraient prêts à venir s’associer avec nous. Le Maroc a montré de l’intérêt et nous l’accueillons chaleureusement parce que nous voulons qu’il vienne travailler avec nous. Nos deux pays n’ont pas vraiment eu de bonnes relations auparavant, mais nous espérons changer cela. Et au fait, je suis content que le Chef du gouvernement du Maroc ait promis de donner la priorité à notre thé et à notre café, qui sont les meilleurs au monde. Les Marocains boivent du thé et du café. Donc vous nous donnez vos engrais, nous vous donnons notre thé et notre café. C’est équitable.

Le Kenya étant présenté comme la première économie d’Afrique de l’Est et le Maroc s’affirmant comme un acteur clé dans la région et une plateforme stratégique d’entrée vers l’Afrique de l’Est, comment ce partenariat renforcé contribue-t-il à relier l’axe Atlantique-Méditerranée à celui de l’océan Indien et à consolider la place du Royaume au cœur des échanges intercontinentaux ?

Chaque région a une puissance régionale. Il ne fait aucun doute qu’après la révolution de velours, la malheureuse révolution arabe qui a secoué la partie nord de l’Afrique et déstabilisé l’Égypte, le Maroc reste la seule puissance dans le nord. Et le Kenya est la puissance dans la région de l’Afrique de l’Est. Il n’y a pas de meilleure façon d’avoir une Afrique plus unie que d’avoir ces puissances régionales se réunir. Nous parlons du Maroc, du Kenya, du Nigeria, du Ghana, de l’Éthiopie, de l’Afrique du Sud. Si ces blocs régionaux, ces hubs régionaux se réunissent, s’associent, améliorent leur commerce, alors automatiquement, nous aurons un scénario où tout le continent africain pourra se déplacer dans une direction. Et c’est ce dont l’Afrique a besoin pour se développer.

Nous avons besoin d’une Afrique qui peut négocier avec le reste du monde comme un bloc. Et cela commence quand ces têtes régionales ou ces piliers commencent à interagir. Nous avons déjà vu le Kenya et le Nigeria faire mieux qu’avant. Le Kenya et l’Afrique du Sud – notre relation a déjà été portée à un autre niveau. Et maintenant nous ouvrons un nouvel horizon Kenya-Maroc. Cette interconnectivité, cette interconnectivité infrastructurelle en Afrique est très, très importante. Et cela ne peut être actualisé que si ces hubs régionaux sont synchronisés. En termes de sécurité, nos partenaires en Occident – les États-Unis, la France, le Royaume-Uni –, la Chine, la Russie, tous connaissent et apprécient l’importance de ces pays clés dans ces régions.

Il y a quelque chose d’autre qu’on ne nous demande pas, mais qu’il est important de souligner. Nous apprécions vraiment le système monarchique dans ce pays. Nous apprécions vraiment le système monarchique dans ce pays parce qu’il apporte la stabilité. La démocratie, je pense, n’est pas un concept africain. J’aimerais que nous puissions comprendre que chaque pays en Afrique a son propre caractère. Nous appelons cela le caractère national d’un peuple. Et notre caractère en tant que peuple n’a pas vraiment d’espace pour la démocratie.

Si vous regardez la période précoloniale, nous avions nos systèmes de gouvernance. La plupart d’entre nous étaient dirigés par des systèmes héréditaires. Puis nous avons introduit ce concept étranger de démocratie. Et la démocratie a apporté beaucoup de complications. Regardez les pays africains qui ont été affectés par les guerres civiles. La plupart d’entre eux ont embrassé la démocratie. Mais ceux qui sont des monarchies sont très stables. Cela signifie que nous avons opté pour la mauvaise méthode. Nous devons, si possible, revenir à nos systèmes. Le Maroc nous montre déjà la voie. Il en va de même pour le Lesotho et l’Eswatini. Ces pays sont très stables. Pourquoi ? Parce qu’ils ont choisi de s’en tenir à leurs anciennes façons de faire.

Comment le Kenya et le Maroc entendent-ils coopérer plus étroitement au sein des instances internationales, notamment l’Union africaine et les Nations unies, pour faire avancer des objectifs communs et promouvoir la paix, la stabilité et le développement en Afrique ?

C’est une question intéressante. Beaucoup de fois, nous donnons les réponses de manuels sur la coopération, le financement, le commerce. Laissez-moi parler au nom d’un jeune homme, d’un jeune Africain qui est fatigué du statu quo. Nous sommes fatigués d’avoir les choses faites de la même manière, décennie après décennie, sans que rien ne semble changer. Je crois que les défis auxquels font face les jeunes au Maroc ne sont pas différents de ceux auxquels font face les jeunes à Nairobi, au Cap ou à Lagos. Le script est le même.

Nous sommes fatigués. Fatigués du chômage. Fatigués de la pauvreté sans fin. Fatigués du sous-développement. C’est un cycle qui ne semble pas avoir de fin. Et de temps en temps, on nous donne des promesses sur comment les choses vont marcher en notre faveur, comment l’ONU, la Banque mondiale, le FMI vont nous aider à l’avenir. Mais aucune aide ne vient. Nous voulons changer la donne. Cela peut sembler radical, mais nous n’avons pas d’option. Je parle au nom de tous les jeunes et femmes africains, des îles des Caraïbes comme Haïti et la Jamaïque jusqu’aux terres les plus éloignées, du point le plus haut de Casablanca au Maroc jusqu’au Cap, de Nairobi à Lagos, de Dakar à l’Éthiopie.

Nous voulons un nouveau système monétaire mondial. Il ne s’agit plus de nous donner de l’aide. Il ne s’agit pas seulement de parler de commerce ou d’institutions de bonne gouvernance. Nous parlons d’une architecture mondiale complètement nouvelle. L’argent est un élément artificiel. Il est créé par les hommes. Il est imprimé par les hommes. Il est évalué par les hommes. Il est distribué par les hommes. Et quand tout cela se passe, l’Afrique n’est jamais consultée. Nous avons vérifié et réalisé que toutes les entreprises autorisées à imprimer de l’argent globalement, pas une seule n’appartient à l’Afrique.

Initialement, quand ce concept d’argent a été rendu international, global, on nous a dit que la valeur de cet argent serait basée sur les réserves d’or. Mais quelques années plus tard, ce concept a été jeté par la fenêtre. Et maintenant, des gens à Washington DC peuvent imprimer autant de dollars qu’ils veulent et les distribuer dans le monde, et personne ne peut les tenir responsables de cela. C’est pourquoi nous voyons un scénario où des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Tchad vont dans la direction où ils vont. Et nous sommes susceptibles de voir beaucoup plus de pays aller dans cette voie, parce que les jeunes de cette génération ne sont pas très tolérants. Ils ne sont pas très patients.

La dimension sécuritaire, en particulier la sécurité maritime le long du corridor projeté, est soulignée. Quelles sont les mesures prévues pour renforcer la coopération en matière de sécurité, y compris une éventuelle surveillance maritime conjointe ou des échanges de renseignements, considérés comme essentiels pour la stabilité régionale ?

Nous devons avoir des opérations de sécurité conjointes. Mais encore une fois, pour avoir ces opérations de sécurité conjointes, les acteurs maritimes vous diront qu’ils n’ont pas d’installations adéquates. Ils n’ont pas assez de navires. Ils n’ont pas assez de marines. Ils n’ont pas assez d’équipement. Rappelez-vous quand nous avons eu un problème en mer Rouge, quand les Yéménites ont commencé à attaquer les convois de navires dans cette zone. L’Amérique est intervenue, l’OTAN est intervenue, et nous avons vu une réduction de la piraterie. Nous voulons voir la même chose se produire dans la plupart des mers. Mais rappelez-vous, la cause profonde de tout cela, y compris la piraterie, c’est la pauvreté. Un jeune homme au Yémen sent qu’il n’a pas d’espoir. Alors il monte dans un petit bateau et tente sa chance en haute mer.

Je voudrais défier les pays africains. La plupart des compagnies maritimes sont détenues par des Européens, des Américains et des Asiatiques. Nous ne possédons vraiment aucune compagnie maritime. Pourquoi l’Afrique ne peut-elle pas aussi avoir ses flottes ? Ainsi, un commerçant au Nigeria qui veut emmener ses marchandises au Maroc n’aurait pas à attendre un navire naviguant de New York pour prendre l’article au Nigeria, descendre en Afrique du Sud, puis remonter vers le Maroc. C’est un mois entier perdu.

Que pensez-vous de l’initiative pour le Sahel lancée par de S.M. Le Roi ?

Sa Majesté le Roi a dit : «C’est d’ailleurs dans ce même esprit et selon une approche solidaire et de co-développement que nous avons récemment lancé l’Initiative Atlantique pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique. Le but ultime est de poser les jalons d’un nouveau modèle de coopération régionale. Nous avons aussi initié le Processus de Rabat sur les Pays Africains Atlantiques, pour un bénéfice mutuel». C’est une initiative très noble de Sa Majesté le Roi parce qu’elle va servir de nombreux pays de la région du Sahel qui sont enclavés, tous ces pays le long de cette ceinture. Nous avons tant de pays le long de cette ceinture qui sont très productifs, mais ils ne peuvent pas accéder à l’océan.