Le retard dans la prise en charge a aggravé la situation. Le coût élevé des soins a empêché Mohamed de bénéficier des séances de rééducation nécessaires, et les conséquences sont lourdes : aujourd’hui, il a perdu l’usage de la parole, et sa mobilité est sévèrement compromise. Totalement dépendant, il compte sur sa famille pour chaque geste du quotidien, dans un contexte financier difficile depuis qu’il a cessé de travailler. Le cas de Mohamed est loin d’être isolé. Il illustre une réalité préoccupante au Maroc : celle des accidents vasculaires cérébraux qui sont de plus en plus fréquents et dont les conséquences dépassent largement le cadre médical. De véritables drames sociaux qui fragilisent non seulement les patients, mais aussi leurs proches, pris au piège des charges financières et de l’épuisement moral.

Une victime toutes les 17 minutes au Maroc

Au Maroc, les AVC représentent un véritable enjeu de santé publique. Selon le Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, on estime à plus de 30.000 le nombre d’AVC par an dans le pays, soit environ un AVC toutes les 17 minutes. «Les AVC sont fréquents au Maroc, avec une prévalence de 300 cas pour 100.000 habitants. Cette prévalence est plus marquée en milieu rural (323 pour 100.000) par rapport au milieu urbain (282 pour 100.000). Il est également à noter que la prévalence est plus élevée chez les hommes (306/100.000) que chez les femmes (278/100.000). Cette disparité est également observée dans les habitats précaires, ainsi que dans les ménages ayant un faible niveau d’instruction et des revenus modestes», explique-t-il dans une déclaration accordée au journal «Le Matin».

Le spécialiste, souligne, par ailleurs, que les deux tiers des cas d’AVC au Maroc concernent des personnes de plus de 65 ans, tandis que 6% des patients sont des adultes jeunes, âgés de moins de 45 ans. Cette réalité pose un double défi en matière de prévention et de prise en charge. «Dans les pays développés, les AVC chez les personnes âgées tendent à se stabiliser grâce aux campagnes de sensibilisation, aux mesures préventives et à une prise en charge médicale efficace. Ces efforts ont permis de réduire la gravité des conséquences à long terme. Cependant, les jeunes adultes sont de plus en plus touchés. Souvent pris par surprise, ils ne s’attendent pas à être victimes d’un tel accident à cause d’une mauvaise hygiène de vie, ce qui complique la reconnaissance des premiers symptômes et retarde la prise en charge médicale».

Une augmentation des AVC chez les jeunes adultes

Contacté par nos soins, Dr Ayman Aït Haj Kaddour, médecin et conférencier, confirme cette tendance inquiétante : «Oui. L’augmentation des AVC au Maroc touche aussi les jeunes adultes de moins de 45 ans. Selon une étude marocaine réalisée en 2016 au CHU de Casablanca, environ 12 à 15% des AVC surviennent chez les sujets jeunes. Cette proportion est en croissance constante, un phénomène également observé à l’échelle mondiale.»

Ce rajeunissement s’explique en partie par des facteurs de risque précoces comme le tabagisme, l’hypertension artérielle non diagnostiquée, la consommation de drogues (notamment cannabis et cocaïne), ainsi que des facteurs prothrombotiques et cardio-emboliques (malformations cardiaques, anomalies de la coagulation, etc.).

Une véritable urgence de santé publique au Maroc

Selon le Dr Ayman Aït Haj Kaddour, «l’AVC est aujourd’hui la 2e cause de mortalité au Maroc après les maladies cardiovasculaires, représentant environ 33.000 décès par an selon les données du Ministère de la Santé». Ce phénomène est accompagné d’une morbidité élevée, «plus de 50% des patients présentant un handicap moteur ou cognitif post-AVC». Les causes de cette situation sont multiples : «L’évolution démographique, marquée par le vieillissement de la population, la transition nutritionnelle et l’urbanisation rapide, a favorisé une explosion des maladies métaboliques et cardiovasculaires». En outre, l’insuffisance du dépistage précoce des facteurs de risque tels que l’hypertension artérielle, le diabète et la dyslipidémie, ainsi que «les inégalités d’accès aux soins spécialisés aggravent la situation». Dr Aït Haj Kaddour note que «les facteurs de risque sont souvent multiples» et se déclinent en facteurs classiques et liés au mode de vie moderne. Parmi les causes classiques, il cite : «l’hypertension artérielle essentielle non diagnostiquée, le diabète de type 2 (souvent méconnu), la dyslipidémie, le tabagisme actif (particulièrement répandu chez les jeunes hommes au Maroc), l’obésité abdominale, la consommation de drogues vasospastiques (cannabis, cocaïne, amphétamines), ainsi que les contraceptifs oraux chez les femmes et les malformations cardiaques». Parallèlement, «des facteurs psychosociaux et liés au mode de vie moderne, tels que le stress chronique, le surmenage professionnel (syndrome de burnout), les troubles anxieux et dépressifs non traités, une alimentation hypercalorique et pro-inflammatoire, ainsi qu’une sédentarité croissante avec des temps d’écran souvent supérieurs à 6 heures par jour, viennent accentuer le risque. Ces facteurs favorisent une inflammation systémique de bas grade et une dysfonction endothéliale, qui peuvent précipiter un accident ischémique».

Le spécialiste insiste, en outre, sur l’importance de la sensibilisation des jeunes adultes, qui ont tendance souvent à sous-estimer le risque d’AVC et ignorent les signes avant-coureurs de cet accident vasculaire. En conséquence, ils consultent trop tard, dépassant souvent la fenêtre thérapeutique de 4 h 30 pour la thrombolyse. Contrairement aux personnes âgées, qui ont un réflexe médical plus systématique, les jeunes adultes sont moins enclins à chercher une prise en charge rapide. «Il est donc urgent de mettre en place des campagnes de prévention spécifiques à cette tranche de la population, car, à ce jour, les efforts sont majoritairement orientés vers les aînés», conclut-il.

Reconnaître les signes d’un AVC, un enjeu crucial

Les signes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) sont, souvent, négligés, en particulier chez les jeunes adultes. Le Dr Ayman Aït Haj Kaddour, médecin et conférencier, souligne que «les signes neurologiques aigus sont souvent banalisés». Parmi les manifestations les plus fréquentes, il cite : «Un déficit moteur ou un engourdissement unilatéral (face, bras, jambe), une dysarthrie ou une aphasie soudaine, des troubles de la vision (comme une diplopie ou une cécité monoculaire transitoire), une céphalée brutale (pouvant indiquer une hémorragie sous-arachnoïdienne), ainsi que des troubles de l’équilibre ou un vertige d’apparition brutale».Malheureusement, ces signes sont souvent attribués à la fatigue, au stress ou à une crise de migraine, retardant ainsi la prise en charge.

Le Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques de santé, précise que «les symptômes d’un AVC dépendent de la zone du cerveau touchée et de l’étendue des lésions». Toutefois, certains signes caractéristiques doivent alerter immédiatement. Selon lui, «l’accident vasculaire cérébral se manifeste soudainement par trois signes d’alerte principaux : une déformation de la bouche – lorsque la personne sourit, le sourire n’est pas symétrique –, une faiblesse d’un côté du corps (bras ou jambe) – lorsqu’on demande à la personne de lever les deux bras devant elle, l’un des bras ne peut être levé ou retombe –, et des troubles de la parole – lorsqu’on lui demande de répéter une phrase, elle a des difficultés à parler ou à comprendre».

Ces trois signes d’alerte peuvent, également, être accompagnés de troubles de l’équilibre, de maux de tête intenses ou d’une baisse de la vision. Le médecin insiste : «Si vous êtes témoin d’un de ces signes, agissez immédiatement».

Que faire en cas de suspicion d’AVC ?

La réaction rapide est essentielle pour limiter les séquelles. «Appelez un médecin et une ambulance sans tarder», recommande le Dr Hamdi. En attendant les secours, il est conseillé de coucher la personne avec un oreiller sous la tête et de la laisser allongée, ainsi que de noter l’heure exacte de l’apparition des signes (déformation de la bouche, troubles de la parole, faiblesse musculaire).

Il est aussi important de regrouper les ordonnances, les médicaments et les résultats des dernières analyses pour les transmettre aux équipes médicales. Aussi, ne donnez ni à boire ni à manger à la personne, et n’administrez aucun médicament. «Évitez toute injection, même s’il s’agit du traitement habituel», avertit-il.

Les différents types d’AVC : comprendre pour mieux réagir

L’accident vasculaire cérébral (AVC) survient lorsqu’une artère est bouchée ou éclate, privant ainsi une partie du cerveau d’un apport sanguin suffisant. Selon le Dr Tayeb Hamdi, il existe plusieurs types d’AVC. L’AVC ischémique, qui représente 80 à 85% des cas, est causé par l’obstruction d’une artère, soit par une plaque riche en cholestérol (athérosclérose), entraînant une thrombose cérébrale, soit par un caillot sanguin, souvent d’origine cardiaque (embolie cérébrale due à des arythmies). L’AVC hémorragique, quant à lui, représente 15 à 20% des cas et survient lorsqu’une artère cérébrale se rompt, provoquant une hémorragie intracérébrale, souvent liée à la rupture d’un anévrisme. Il peut, également, s’agir d’une thrombose veineuse, plus rare (1% des cas), généralement observée chez les femmes combinant prise de contraceptifs oraux et tabagisme.Enfin, l’accident ischémique transitoire (AIT) se distingue par sa nature temporaire : les symptômes disparaissent en quelques minutes ou quelques heures (moins de 24 heures). Cependant, même si les signes s’estompent rapidement, le Dr Hamdi insiste sur le fait que l’AIT constitue une alerte sérieuse et une urgence médicale, car il peut précéder un AVC plus sévère.

Une prise en charge insuffisante aux conséquences lourdes

La prise en charge des AVC au Maroc reste un véritable défi. Selon le Dr Ayman Aït Haj Kaddour, le parcours typique d’un patient victime d’AVC commence souvent par un retard significatif dans l’appel au SAMU, dépassant souvent les six heures après l’apparition des premiers symptômes. Une fois admis aux urgences, si le délai est respecté, une thrombolyse intraveineuse (IV) à base d’alteplase peut être réalisée après confirmation de l’infarctus cérébral par imagerie. «Cependant, l’accès rapide à un scanner cérébral ou à une IRM n’est pas toujours garanti, notamment dans certaines régions. Après cette phase aiguë, les patients sont généralement hospitalisés dans un service de neurologie, de médecine interne ou, dans les cas les plus graves, en soins intensifs. Une recherche étiologique approfondie est menée chez les jeunes pour identifier d’éventuelles causes sous-jacentes, notamment par un bilan cardiaque, un doppler ou un bilan de thrombophilie. Ensuite, la rééducation, qui inclut kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie, reste inégalement accessible selon les zones géographiques», explique le médecin. Enfin, le suivi à long terme demeure peu structuré, surtout en milieu rural, ce qui complique la réinsertion et la prise en charge globale.De son côté, Dr Tayeb Hamdi souligne que cette situation a des conséquences dramatiques : plus d’un quart des patients décèdent au cours de la première année, principalement en raison du retard de prise en charge en phase aiguë et du manque de structures dédiées. Environ un AVC sur deux laisse des séquelles invalidantes, souvent liées à l’insuffisance de rééducation adaptée. Seul un patient sur trois bénéficie d’une hospitalisation dans un établissement de soins approprié.

L’enjeu crucial reste donc l’urgence de l’intervention. Comme le rappelle Dr Hamdi, «Time is brain» : chaque minute compte, car deux millions de neurones meurent chaque minute en cas d’AVC ischémique. «La prise en charge optimale repose sur la “reperfusion cérébrale” par thrombolyse intraveineuse, idéalement réalisée dans les quatre heures après l’apparition des symptômes. Lorsque cette fenêtre thérapeutique est respectée, la combinaison de la thrombolyse et de la thrombectomie mécanique devient le traitement de référence. La thrombectomie mécanique consiste à introduire un cathéter par l’artère fémorale pour atteindre l’artère obstruée dans le cerveau et doit être réalisée dans un délai de six heures, pouvant parfois s’étendre à vingt-quatre heures selon les cas», indique Dr Hamdi. Et d’ajouter que «pour les AVC hémorragiques, la prise en charge repose sur l’identification rapide de la cause afin de prévenir les récidives, car le risque d’un nouvel AVC dans les cinq ans est estimé à environ 10%».

Le spécialiste rappelle que les séquelles des AVC peuvent être lourdes et invalidantes : hémiplégie, aphasie, troubles cognitifs, dépression (jusqu’à 30% des cas), et parfois des crises d’épilepsie post-AVC nécessitant un traitement spécifique. Pour limiter ces impacts, il est essentiel de renforcer la prévention des facteurs de risque, notamment l’hypertension artérielle.

Pour améliorer la prise en charge des AVC au Maroc, Dr Hamdi plaide pour une réponse globale et coordonnée : sensibiliser les familles aux signes avant-coureurs, créer un numéro d’urgence dédié aux AVC et doter les centres de santé de services de neurologie d’urgence pour une intervention rapide et ciblée. Ce dispositif permettrait de sauver de nombreuses vies et de réduire les conséquences souvent dramatiques des AVC sur la vie des patients et de leurs proches.

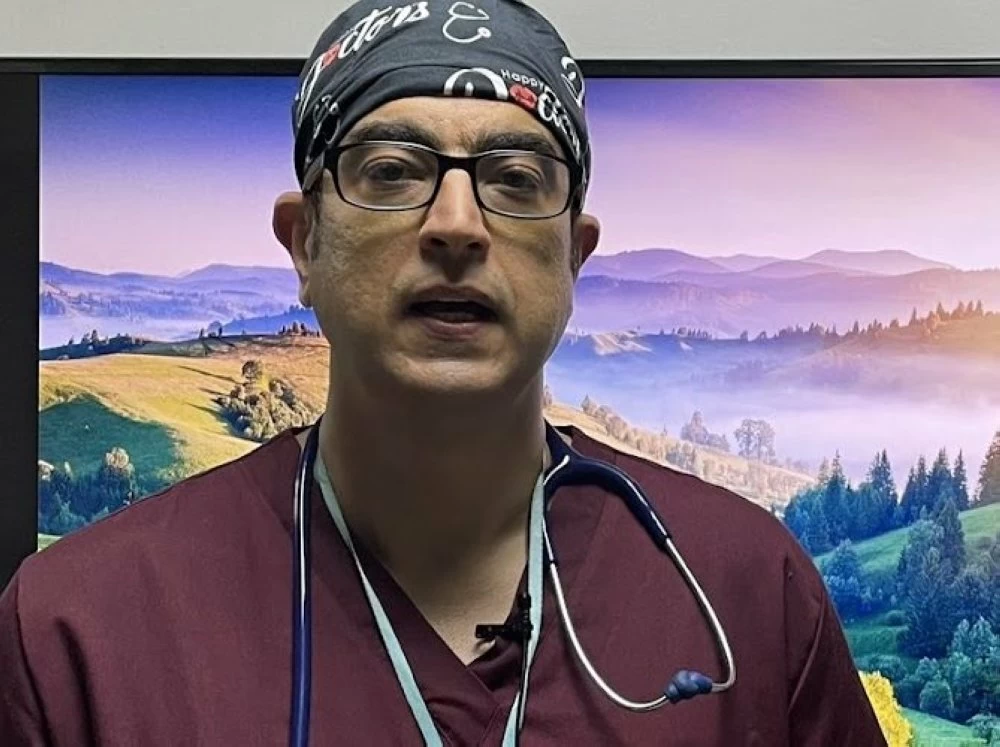

Questions à l'anesthésiste-réanimateur, acupuncteur et spécialiste des approches thérapeutiques intégratives

Younes Chroqui : L’acupuncture dans la prise en charge post-AVC : un soutien prometteur

Quels bénéfices concrets l’acupuncture peut-elle apporter dans la rééducation des patients ayant subi un AVC, notamment en termes de récupération motrice ou de soulagement des douleurs post-AVC ?

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une cause majeure d’invalidité, souvent à l’origine de séquelles motrices, sensitives ou cognitives. Dans ce contexte, l’acupuncture, pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), s’impose progressivement comme une thérapie complémentaire aux traitements médicaux conventionnels.

Plusieurs études ont mis en évidence les effets de l’acupuncture sur le système nerveux, notamment sa capacité à stimuler la libération de neurotransmetteurs tels que les endorphines, responsables du soulagement naturel de la douleur, la sérotonine, impliquée dans la régulation de l’humeur, et la dopamine, liée à la motricité. Ces mécanismes contribuent à améliorer la récupération fonctionnelle des patients. Selon la MTC, l’AVC résulterait d’un blocage de l’énergie vitale (Qi) dans les méridiens cérébraux. L’acupuncture vise à rétablir cet équilibre énergétique en facilitant la circulation du Qi. Appliquée précocement, elle contribuerait à réduire l’inflammation, favoriser la régénération neuronale et accélérer la récupération motrice.

L’acupuncture est également reconnue pour soulager les douleurs chroniques post-AVC, améliorer la qualité du sommeil et atténuer les troubles anxieux et dépressifs fréquents chez ces patients. Intégrée dans un parcours de soins global, elle constitue un complément précieux à la rééducation, tout en favorisant le bien-être général.

Ainsi, loin de s’opposer à la médecine occidentale, l’acupuncture se positionne comme un allié efficace dans le processus de récupération post-AVC.

Existe-t-il des preuves cliniques confirmant l’efficacité de l’acupuncture pour réduire les séquelles neurologiques à long terme après un AVC ?

La prévention des séquelles neurologiques durables après un AVC demeure un enjeu majeur de santé publique. Longtemps considérée comme une médecine alternative, l’acupuncture suscite aujourd’hui un intérêt croissant, soutenu par des preuves scientifiques et des observations cliniques encourageantes.

Des recherches récentes montrent que la stimulation de certains points d’acupuncture agit sur l’axe neuroendocrinien, favorisant la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Ces substances jouent un rôle central dans la gestion de la douleur, du stress, mais surtout dans la plasticité cérébrale, essentielle à la récupération neurologique.

Cliniquement, l’intégration de l’acupuncture dans les services hospitaliers, y compris en soins intensifs, a permis d’observer une amélioration significative des résultats en phase aiguë, période critique pour prévenir la chronicisation des déficits.

En Chine, où l’acupuncture est pleinement intégrée dans le système de santé, de nombreux cas documentés démontrent son efficacité dans l’amélioration du pronostic fonctionnel après un AVC, renforçant ainsi sa légitimité sur le plan scientifique.

Adoptée dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, l’acupuncture apparaît dès lors comme un levier complémentaire pour optimiser la récupération neurologique et limiter les séquelles à long terme.

À quel moment intégrer l’acupuncture dans la prise en charge post-AVC ? Peut-elle être combinée avec les traitements classiques comme la kinésithérapie ou la neurologie ?

La prise en charge post-AVC repose sur une intervention rapide et une approche multidisciplinaire. L’acupuncture peut être introduite dès les premières phases, y compris en réanimation ou en soins intensifs, en complément des traitements médicaux classiques.

Son action précoce vise à moduler les déséquilibres neurophysiologiques et énergétiques induits par l’AVC. Elle contribue à stabiliser l’état du patient, à limiter l’aggravation des symptômes et à amorcer le processus de récupération, avant même la rééducation fonctionnelle formelle.

Elle ne remplace en aucun cas les traitements médicamenteux, la neurologie ou la kinésithérapie, mais les complète efficacement en stimulant la plasticité cérébrale, en régulant le système nerveux autonome et en soulageant les douleurs.

Cette vision intégrative de la médecine, qui conjugue savoirs traditionnels et neurosciences modernes, ouvre de nouvelles perspectives pour optimiser la récupération post-AVC.

Introduite dès le début du parcours de soins et en coordination avec les professionnels de santé, l’acupuncture constitue ainsi une piste prometteuse pour améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients.