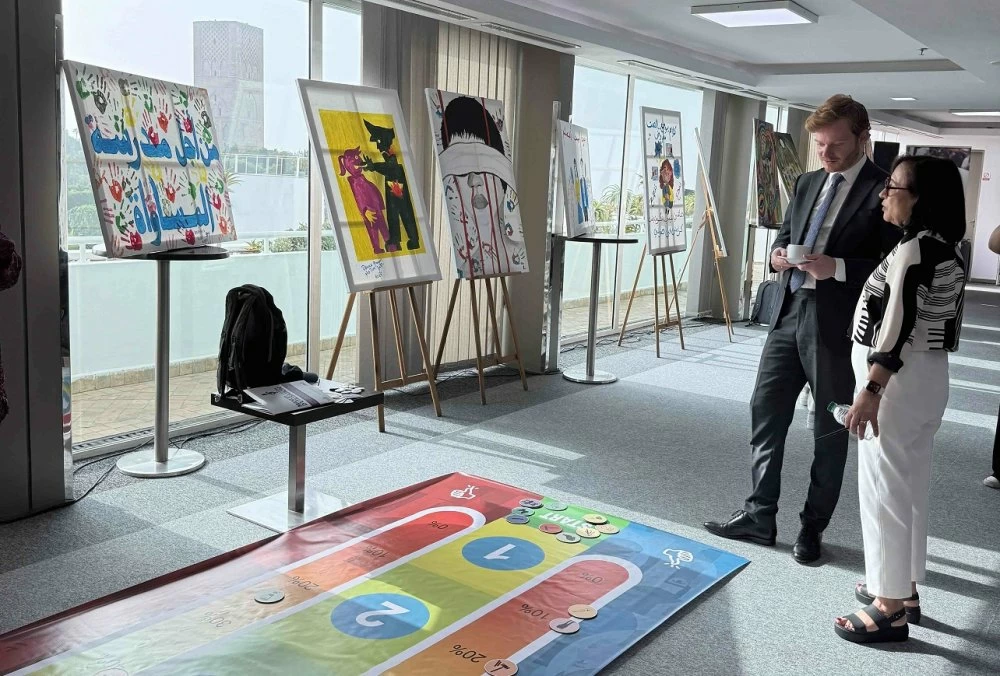

À l’occasion de son 40ᵉ anniversaire, l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) a présenté, mercredi 2 juillet à Rabat, les conclusions d’une étude inédite sur les stéréotypes sexistes dans les lycées marocains. Les résultats sont sans appel : l’école, loin d’être un espace neutre, continue de reproduire les inégalités de genre.

Réalisée dans le cadre de la dynamique «Pour une école de l’égalité» et du programme «Génération Genre», cette recherche qualitative exploratoire a été menée dans 13 lycées situés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. Elle a ciblé les jeunes de 15 à 19 ans, les enseignants et le personnel administratif, afin de dresser un portrait fidèle de la manière dont les normes de genre s’ancrent dans l’espace scolaire. «Cette étude vise à mettre en lumière les préjugés et stéréotypes sexistes qui structurent les comportements, influencent les parcours et perpétuent les inégalités au sein du système éducatif marocain. Les résultats sont alarmants», indique l’ADFM dans un communiqué.

Un sexisme enraciné, sous des formes parfois invisibles

Parmi les constats majeurs, l’ADFM pointe la persistance de stéréotypes sur le corps et la personnalité. Les filles sont perçues comme «physiquement plus faibles», leur corps souvent associé à un «facteur de perturbation» qu’il faut contrôler. Les garçons, eux, sont décrits comme rationnels et affirmés, en opposition aux filles, jugées plus émotives. Cette hiérarchisation influence directement l’orientation scolaire.

Autre constat préoccupant : l’émergence d’un sexisme dit «latent» ou «bienveillant», particulièrement présent chez certains membres du corps enseignant et administratif. «Ce discours intègre des éléments d’égalité pour légitimer des hiérarchies traditionnelles», souligne le communiqué, rendant les discriminations «plus difficiles à identifier».

En parallèle, la mixité scolaire reste largement théorique. «L’espace scolaire est officiellement mixte, mais la non-mixité domine les pratiques quotidiennes», poursuit le texte. En classe comme dans les activités sportives, les filles et les garçons s’auto-séparent et reproduisent inconsciemment des rôles distincts, renforcés par les attentes de l’institution.

Autre constat préoccupant : l’émergence d’un sexisme dit «latent» ou «bienveillant», particulièrement présent chez certains membres du corps enseignant et administratif. «Ce discours intègre des éléments d’égalité pour légitimer des hiérarchies traditionnelles», souligne le communiqué, rendant les discriminations «plus difficiles à identifier».

En parallèle, la mixité scolaire reste largement théorique. «L’espace scolaire est officiellement mixte, mais la non-mixité domine les pratiques quotidiennes», poursuit le texte. En classe comme dans les activités sportives, les filles et les garçons s’auto-séparent et reproduisent inconsciemment des rôles distincts, renforcés par les attentes de l’institution.

Des inégalités renforcées par le contexte social et les outils pédagogiques

L’étude révèle une plus forte adhésion aux stéréotypes dans les zones rurales et périurbaines, marquées par la précarité, un accès limité à l’information et une exposition plus faible aux discours égalitaires. Les garçons y adoptent souvent une posture «masculiniste», parfois même antiféministe, partagée par une partie des filles.

Le contenu des manuels scolaires est également mis en cause : les enseignants transmettent sans recul critique des représentations sexistes, issues de textes ou d’illustrations stéréotypées (comme des figures féminines passives ou soumises). Les perceptions des enseignants varient aussi selon les disciplines : alors que certains promeuvent l’égalité des droits, d’autres, notamment dans l’enseignement religieux, valorisent des logiques de complémentarité entre les sexes, contribuant à entretenir les ambiguïtés.

Enfin, les espaces numériques jouent un rôle central dans la diffusion de ces stéréotypes : les réseaux sociaux, les influenceurs et les algorithmes participent à normaliser une culture sexiste, souvent sous couvert de divertissement.

Le contenu des manuels scolaires est également mis en cause : les enseignants transmettent sans recul critique des représentations sexistes, issues de textes ou d’illustrations stéréotypées (comme des figures féminines passives ou soumises). Les perceptions des enseignants varient aussi selon les disciplines : alors que certains promeuvent l’égalité des droits, d’autres, notamment dans l’enseignement religieux, valorisent des logiques de complémentarité entre les sexes, contribuant à entretenir les ambiguïtés.

Enfin, les espaces numériques jouent un rôle central dans la diffusion de ces stéréotypes : les réseaux sociaux, les influenceurs et les algorithmes participent à normaliser une culture sexiste, souvent sous couvert de divertissement.

L’école continue de reproduire les inégalités

Pour Amina Lotfi, membre du bureau exécutif de l’ADFM et de la dynamique «Pour une école de l’égalité», il est urgent d’agir : «Malgré les intentions et les réformes de ces dernières décennies, notre système éducatif, comme le démontre ce recueil, n’a toujours pas réussi à faire de la pédagogie de l’égalité un pilier central : ni comme objectif, ni comme démarche, ni comme outil de transformation. L’école continue de reproduire les inégalités au lieu de les combattre, alors qu’elle devrait être un moteur de changement», a-t-elle affirmé.

Elle a appelé à une vision globale, cohérente et ambitieuse, assortie de moyens humains, financiers et d’un dispositif de suivi transparent. «L’heure n’est plus aux demi-mesures. Il ne peut y avoir de développement durable sans engagements fermes et une volonté politique réelle pour que l’école devienne enfin un espace d’égalité, de respect des droits universels et de citoyenneté.»

Elle a appelé à une vision globale, cohérente et ambitieuse, assortie de moyens humains, financiers et d’un dispositif de suivi transparent. «L’heure n’est plus aux demi-mesures. Il ne peut y avoir de développement durable sans engagements fermes et une volonté politique réelle pour que l’école devienne enfin un espace d’égalité, de respect des droits universels et de citoyenneté.»

Des recommandations concrètes pour un changement durable

Le rapport ne se contente pas de dresser un constat. Il trace, également, une Feuille de route ambitieuse pour faire de l’école un véritable levier d’égalité. Parmi les axes prioritaires, il appelle à renforcer la place de l’égalité dans les textes législatifs, tout en mettant en place des mécanismes de suivi contraignants pour garantir leur application effective. La formation des enseignant(e)s et du personnel éducatif à l’approche genre est aussi jugée indispensable pour changer les pratiques sur le terrain.

Le rapport recommande aussi de réviser les curriculums scolaires afin d’y intégrer des contenus plus justes, débarrassés de représentations sexistes. Il insiste sur l’importance de campagnes de sensibilisation régulières, ciblant en priorité les milieux les plus vulnérables à ces stéréotypes. Face à l’influence croissante des réseaux sociaux, l’étude préconise aussi de favoriser une utilisation critique et encadrée du numérique par les élèves.

Enfin, elle plaide pour l’implication active des garçons dans les démarches de sensibilisation, ainsi que pour la mise en place de dispositifs d’évaluation réguliers permettant de suivre les progrès réalisés et d’identifier les bonnes pratiques au sein des établissements scolaires.

Le rapport recommande aussi de réviser les curriculums scolaires afin d’y intégrer des contenus plus justes, débarrassés de représentations sexistes. Il insiste sur l’importance de campagnes de sensibilisation régulières, ciblant en priorité les milieux les plus vulnérables à ces stéréotypes. Face à l’influence croissante des réseaux sociaux, l’étude préconise aussi de favoriser une utilisation critique et encadrée du numérique par les élèves.

Enfin, elle plaide pour l’implication active des garçons dans les démarches de sensibilisation, ainsi que pour la mise en place de dispositifs d’évaluation réguliers permettant de suivre les progrès réalisés et d’identifier les bonnes pratiques au sein des établissements scolaires.

L’école, levier central de l’égalité : un engagement inscrit dans la durée

La publication de ce recueil s’inscrit dans la continuité des actions menées par la dynamique «Pour une école de l’égalité», pilotée par l’ADFM et ses partenaires. Depuis 2022, cette initiative œuvre à faire de l’espace scolaire un lieu de lutte active contre les inégalités de genre.

Parmi les actions phares : la présentation d’un mémorandum au ministère de l’Éducation nationale, une journée d’étude avec des parlementaires, ainsi que plusieurs campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale. En 2023, une table ronde à Rabat a marqué la Journée internationale de l’éducation, tandis qu’en 2025, une étude analytique et des ateliers interactifs dans plusieurs lycées ont donné la parole aux jeunes.

Ces initiatives, portées par l’ADFM avec constance, traduisent une conviction forte : l’égalité doit s’apprendre dès l’école. Le recueil présenté cette année s’inscrit ainsi dans un combat de fond, et appelle l’ensemble des acteurs (institutions, éducateurs, familles) à construire une école inclusive, libérée des stéréotypes, au service d’une société plus juste.

Parmi les actions phares : la présentation d’un mémorandum au ministère de l’Éducation nationale, une journée d’étude avec des parlementaires, ainsi que plusieurs campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale. En 2023, une table ronde à Rabat a marqué la Journée internationale de l’éducation, tandis qu’en 2025, une étude analytique et des ateliers interactifs dans plusieurs lycées ont donné la parole aux jeunes.

Ces initiatives, portées par l’ADFM avec constance, traduisent une conviction forte : l’égalité doit s’apprendre dès l’école. Le recueil présenté cette année s’inscrit ainsi dans un combat de fond, et appelle l’ensemble des acteurs (institutions, éducateurs, familles) à construire une école inclusive, libérée des stéréotypes, au service d’une société plus juste.