L’un des chiffres les plus fréquemment avancés dans les discussions sur la lecture au Maroc est celui des «deux minutes de lecture par jour». Ce chiffre, largement repris, est celui du Haut-Commissariat au Plan (HCP), tiré des premiers résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi du temps réalisée en 2012 et rendue publique en 2014. Il a contribué à ancrer l’idée d’un faible intérêt pour la lecture dans la société marocaine. Or il s’agit d’une simple enquête, basée sur les déclarations de 9.200 ménages sur leur emploi du temps type pendant une journée de 24 heures (loisirs, pratiques religieuses, travail...). 2 minutes de lecture par jour peuvent donc ne pas correspondre à la réalité de nombreux Marocains.Par Ali Alaoui Sossey

À ce jour, le rapport annuel de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud constitue l’une des rares sources de référence sur l’édition et le livre au Maroc. Il fournit un état des lieux détaillé de la production éditoriale et des tendances du marché, mais n’apporte aucune donnée sur les habitudes de lecture des Marocains.

Quelques éléments clés du rapport 2022-2023 révèlent la structure de l’offre éditoriale nationale :

• 3.482 titres publiés, soit une moyenne annuelle de 1.741 titres.

• 92% des publications en format papier, contre seulement 8% en numérique.

• Une prédominance des publications en langue arabe (79,1%), suivies du français (16,31%), de l’anglais (2,28%) et de l’amazigh (1,5%).

Ce rapport éclaire le paysage éditorial, mais il ne répond pas aux questions essentielles : combien de Marocains lisent régulièrement ? Quels sont les genres les plus prisés ? Quelle influence le numérique exerce-t-il sur la lecture ? Quels sont les comportements des jeunes lecteurs ?

Comme le soulignait Peter Drucker : «Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas». L’absence de données précises rend toute stratégie de promotion de la lecture hasardeuse et empêche la mise en place de politiques publiques adaptées.

L'absence de données sur les ventes de livres : un frein à la compréhension du lectorat

En plus de l’absence d’une enquête nationale dédiée à la lecture, les chiffres des ventes de livres ne sont pas communiqués par les éditeurs et libraires, ce qui aggrave encore davantage le manque de visibilité sur les pratiques et habitudes de lecture. Cette absence de données est également liée à un manque d’outils et d’organisation au sein du secteur pour structurer la collecte et la communication des chiffres de vente. Contrairement à d’autres pays où les ventes de livres sont suivies avec précision, le Maroc ne dispose pas encore d’un mécanisme structuré permettant aux éditeurs et libraires de partager ces informations de manière systématique.L’impact du numérique : une révolution ignorée

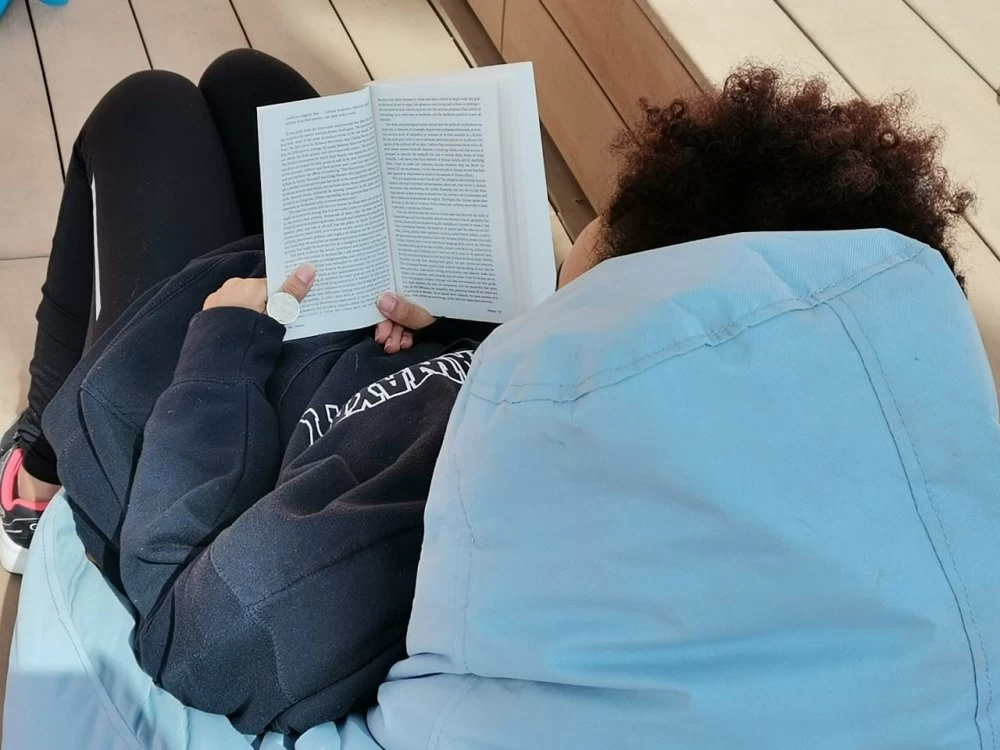

Si le manque de données est un problème en soi, une autre question demeure absente du débat : la lecture ne se limite plus aux livres papier. Aujourd’hui, l’écrit est omniprésent sous des formes diverses : articles en ligne, posts sur les réseaux sociaux, résumés de livres en vidéo, podcasts et livres audio.Beaucoup de jeunes Marocains lisent quotidiennement, mais leur consommation est fragmentée et souvent numérique. Dans le monde, les tendances montrent que la moitié des jeunes de 15 à 24 ans privilégient les résumés de livres sous format vidéo plutôt que la lecture intégrale d’un ouvrage. La croissance des livres audio dépasse les 30% par an. La lecture en ligne (blogs, articles, contenus courts) est en pleine expansion.

Si l’on se contente de mesurer la lecture à l’aune des seuls livres papier, ne passe-t-on pas à côté d’une partie essentielle du phénomène ? Une enquête nationale devrait intégrer ces nouveaux formats et analyser leur impact sur les habitudes des lecteurs.

Des exemples internationaux qui montrent la voie

Dans d’autres pays, la lecture est scrutée sous toutes ses facettes. Ces enquêtes permettent aux gouvernements, aux éditeurs et aux professionnels du livre d’adapter leurs actions aux besoins des lecteurs. En France, le Centre national du livre (CNL) réalise chaque année une étude nationale pour comprendre les habitudes des lecteurs. Elle analyse l’évolution du temps consacré à la lecture, les genres littéraires préférés des Français, et l’impact du numérique sur les pratiques de lecture.Aux États-Unis, le Pew Research Center publie régulièrement des études qui permettent de suivre la part de la population qui lit au moins un livre par an, l’essor des livres numériques et des audio books, et l’influence des réseaux sociaux sur la découverte de nouveaux livres.

Dans les pays scandinaves, où la lecture est une véritable priorité nationale, les études permettent de structurer des politiques éducatives ambitieuses : développement des bibliothèques scolaires, encouragement de la lecture dès la petite enfance et formation des enseignants pour éveiller l’intérêt des élèves à la lecture. Au Maroc, nous avançons sans boussole. Faute de chiffres concrets, les décisions en matière de promotion du livre et de la lecture se font souvent à tâtons, sans visibilité sur les réels comportements des lecteurs.

Qui doit mener ces études au Maroc ?

Si le Maroc veut combler ce vide et obtenir une vision claire des pratiques de lecture, qui doit prendre l’initiative de ces études ? Le ministère de la Culture ou le ministère de l’Éducation ? Ces institutions sont théoriquement les premières concernées, mais aucune enquête nationale d’envergure n’a encore vu le jour. Pourtant, comprendre comment les jeunes interagissent avec la lecture est une clé essentielle pour concevoir des programmes scolaires plus engageants et favoriser l’accès aux livres.Un organisme indépendant ? Dans plusieurs pays, ce sont des instituts de recherche ou des fondations privées qui réalisent ce type d’études. Le Maroc pourrait-il s’inspirer de ces modèles et confier cette mission à une entité spécialisée dans les sciences sociales et culturelles ? Les professionnels du livre ? Éditeurs, libraires et bibliothécaires sont en première ligne pour observer les tendances, mais sans données précises, ils prennent leurs décisions à l’aveugle. Peuvent-ils être moteurs dans la mise en place d’une enquête nationale ? Les universités et chercheurs en sciences sociales ? Le monde académique pourrait jouer un rôle majeur en conduisant des enquêtes sur les pratiques culturelles des Marocains, y compris la lecture. Aujourd’hui, aucun de ces acteurs n’a encore pris cette initiative. Or, sans données, comment savoir quelles actions mettre en place pour encourager la lecture ?