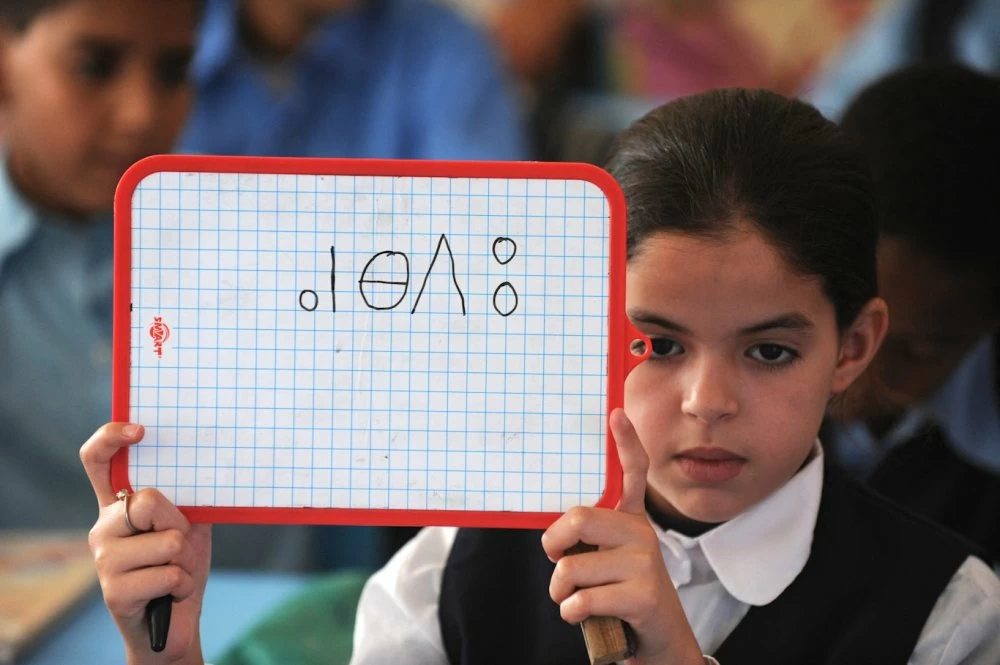

«Quels plats purement amazighs puis-je préparer pour la célébration de Yennayer dans l’école de mon fils ?» demande une jeune mère sur un groupe Facebook dédié à la cuisine marocaine. Elle n’est pas la seule. À la veille du 14 janvier, date correspondant au Nouvel An amazigh, Yennayer, premier jour de l’année 2976, lié historiquement aux cycles agricoles et désormais reconnu comme jour férié national, les publications similaires se multiplient : recettes, tenues traditionnelles, idées d’animations, symboles à expliquer aux enfants. Dans les écoles, publiques comme privées, aux quatre coins du Maroc, Yennayer commence à s’installer comme un rendez-vous pédagogique. Dans certaines classes, on parle calendrier amazigh, on écrit en tifinagh, on chante et on partage un repas collectif. Ailleurs, ce sont des associations, des collectivités locales, des universités qui annoncent des conférences, des colloques, des expositions ou des soirées culturelles. La fête déborde largement le cadre

familial.

Cette effervescence n’est pas anodine. Elle en dit long sur un basculement qui s’opère progressivement : Yennayer n’est plus seulement une tradition célébrée dans l’intimité des foyers ou dans certaines régions. Il est devenu un rendez-vous public, institutionnel et public à l’échelle nationale. Mais derrière les plats préparés, les affiches et les programmes officiels, une question demeure : que signifie réellement cette présence accrue de Yennayer et de l’amazighité dans l’espace public marocain ? Et surtout, jusqu’où cette reconnaissance va-t-elle, au-delà des festivités et des rituels culinaires et vestimentaires ?

ouverte.

Une «année de consolidation» des acquis Même lecture globale du côté d’Amina Ibnou-Cheikh, journaliste et militante amazighe de la première heure, qui décrit l’année écoulée comme une phase de consolidation et de construction silencieuse. «Ce n’était pas une année de slogans vides, mais une année de travail, dans la continuité des années précédentes», explique-t-elle. Selon elle, l’un des changements majeurs réside dans la manière dont l’État traite désormais la question amazighe: «L’amazighité n’est plus abordée comme un sujet culturel isolé, mais comme un dossier transversal qui concerne l’ensemble des secteurs.» Administration, éducation, médias, culture, justice, numérique : la langue amazighe est censée irriguer l’action publique dans son ensemble. L’adoption de Yennayer comme jour férié national vient, selon elle, renforcer cette dynamique, en lui donnant une force symbolique assumée : «Elle reflète un changement plus profond dans la représentation que l’État se fait de son identité amazighe.» Mais cette lecture institutionnelle s’accompagne d’une réserve : «Nous sommes conscients que le rythme de mise en œuvre ne répond pas toujours aux attentes des citoyens.» Une lenteur qu’elle explique à la fois par l’ampleur des attentes et par l’héritage de décennies de marginalisation.

Amina Ibnou-Cheikh dresse un inventaire plus précis : renforcement de l’arsenal juridique, décrets d’application, décisions exécutives, circulaires ministérielles, création d’une direction dédiée à l’usage de l’amazigh dans l’administration publique. Mais elle souligne surtout un acquis moins visible : «L’amazighité n’est plus un sujet marginal. Elle est devenue une question nationale, au Maroc comme parmi les Marocains du monde.»

Selon les données communiquées par le ministère de l’Éducation nationale, seulement 30 à 35% des écoles primaires dispensent aujourd’hui un enseignement de l’amazigh, soit un peu plus de 3.000 établissements sur l’ensemble du territoire. Environ 700.000 élèves sont concernés, encadrés par moins de 2.000 enseignants spécialisés, un chiffre encore très en deçà des besoins pour une généralisation effective. Le gouvernement s’est fixé l’objectif d’atteindre 50% de couverture dès les prochaines années, puis une généralisation à l’horizon 2029. Mais sur le terrain, le décalage reste important, notamment entre zones urbaines et rurales, et entre enseignement public et privé, ce dernier accusant un retard particulièrement marqué. Pour Ahmed Boukous, ces chiffres traduisent avant tout des «problèmes de gouvernance» persistants : pénurie d’enseignants formés, insuffisance des dispositifs de formation initiale et continue, conditions de travail difficiles, en particulier en milieu rural, et absence d’une planification rigoureuse à l’échelle nationale. «Une évaluation diagnostique sans concession est indispensable pour identifier les forces et les faiblesses de cet enseignement», insiste-t-il.

Amina Ibnou-Cheikh complète cette analyse en replaçant la question scolaire dans une perspective historique plus large. «Nous travaillons avec un héritage lourd : une administration et une école pensées pendant des décennies autour d’une seule langue officielle, l’arabe et d’une langue dominante de fait, le français», souligne-t-elle. Dans ce contexte, le passage de la reconnaissance juridique à la pratique pédagogique ne peut être mécanique. Il implique un changement profond des mentalités, des méthodes d’enseignement, mais aussi des priorités budgétaires et administratives.

Les priorités, en revanche, font consensus. Pour Amina Ibnou-Cheikh, trois chantiers sont centraux : l’éducation, l’administration, «en particulier les tribunaux», et le numérique. «Le citoyen doit sentir que l’amazigh est présent lorsqu’il entre dans une administration ou lorsqu’il accède à un service public», insiste-t-elle. Ahmed Boukous ajoute un nouveau levier : l’intelligence artificielle. «L’IRCAM emprunte une nouvelle voie pour booster le processus, celle de l’IA, qui peut rendre d’énormes services à la langue et à la culture amazighes.» Mais il tempère aussitôt : «La bonne volonté existe, les moyens humains et techniques moins.»

Selon Rachid Raha, cette reconnaissance se traduit désormais de manière visible : dans les écoles publiques, à travers de nombreuses initiatives associatives, au sein des familles, mais aussi au-delà des frontières, auprès de la diaspora euro-nord-américaine. Certaines institutions diplomatiques s’y associent également, à l’image des onze écoles espagnoles relevant de l’ambassade d’Espagne, d’institutions culturelles françaises ou encore de l’ambassade du Liban. «Le peuple amazigh assume pleinement cette reconnaissance», observe-t-il, y voyant un hommage à la fois à la terre et à l’histoire. Une histoire que les découvertes archéologiques récentes invitent, selon lui, à reconsidérer en profondeur. Dans ce contexte, il salue également la décision de Bank Al-Maghrib de mettre en circulation un billet commémoratif de 100 dirhams à l’occasion de l’organisation par le Maroc de la CAN 2025, un geste symbolique fort qu’il qualifie de «salutaire».

Mais derrière cette visibilité accrue, Rachid Raha insiste sur ce qu’il considère comme l’enjeu central : l’école. «La priorité est claire : généraliser l’enseignement de la langue amazighe, du préscolaire au baccalauréat», affirme-t-il. Plus de vingt ans après l’introduction de l’amazigh dans le primaire, moins de 10% des élèves marocains y ont effectivement accès. Un retard qu’il attribue à un déficit de moyens, de planification et de volonté politique, appelant à un recrutement massif d’enseignants spécialisés. Au-delà de la langue, il cible les programmes d’histoire, qu’il juge largement insuffisants. «Les manuels actuels se contentent d’énoncés minimalistes», déplore-t-il, réduisant les Amazighs à une mention superficielle de «premiers habitants du Maroc», sans restituer la profondeur de leur histoire ni leur contribution aux civilisations nord-africaines et méditerranéennes. Il plaide pour une révision des contenus scolaires intégrant les découvertes archéologiques majeures, de Tafoghalt à Adrar n Ighud, du Rif à Casablanca. Pour le président de l’Assemblée mondiale amazighe, l’équation est désormais claire: tant que l’école ne reflétera pas pleinement cette reconnaissance, celle-ci restera inachevée. «C’est dans la transmission scolaire, plus que dans les cérémonies, que se jouera durablement l’égalité réelle entre les composantes de l’identité marocaine.»

année, sans compter les filières ouvertes au niveau de l’enseignement supérieur. M. Baïtas a, en outre, souligné l’importance de ce chantier stratégique pour l’Exécutif, conformément aux Hautes Orientations Royales, citant à cet égard les acquis réalisés en la matière ces dernières années. La première mesure prise par le gouvernement dans ce cadre a consisté en la création d’un Fonds d’appui à l’utilisation de l’amazigh, doté de moyens financiers budgétaires visant à financer les différents programmes supervisés par le gouvernement, notamment ceux liés à la modernisation de l’administration et à l’adoption de la langue amazighe au sein des départements ministériels, des établissements publics et des collectivités territoriales, a fait savoir M. Baïtas. Il a également fait état de la création d’une Direction de développement de l’utilisation de la langue amazighe au sein du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, précisant qu’elle avait adopté une série de mesures, notamment l’installation de plusieurs lignes téléphoniques gérées par des agents qui maîtrisent l’amazigh afin de fournir les informations et services nécessaires aux usagers. Des agents maîtrisant la langue amazighe ont également été mobilisés au niveau des différents départements centraux et déconcentrés pour assurer des services dans des secteurs qui connaissent une forte affluence, tels que la santé, la justice et la culture, a-t-il relevé.

familial.

Cette effervescence n’est pas anodine. Elle en dit long sur un basculement qui s’opère progressivement : Yennayer n’est plus seulement une tradition célébrée dans l’intimité des foyers ou dans certaines régions. Il est devenu un rendez-vous public, institutionnel et public à l’échelle nationale. Mais derrière les plats préparés, les affiches et les programmes officiels, une question demeure : que signifie réellement cette présence accrue de Yennayer et de l’amazighité dans l’espace public marocain ? Et surtout, jusqu’où cette reconnaissance va-t-elle, au-delà des festivités et des rituels culinaires et vestimentaires ?

Une reconnaissance inscrite dans le temps long de l’État

Pour Ahmed Boukous, recteur de l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), le bilan ne peut être compris qu’à l’échelle historique. L’année amazighe 2976 coïncide avec trois anniversaires majeurs : les 25 ans de la création de l’IRCAM, les 15 ans de l’officialisation constitutionnelle de la langue amazighe et les trois ans de l’institutionnalisation de Yennayer comme jour férié national. «Ce sont là trois événements phares qui jalonnent l’histoire récente de notre pays en général, et de la langue et de la culture amazighes en particulier», explique-t-il. Le contraste avec la situation d’il y a un quart de siècle est, selon lui, net: «Il y a 25 ans, l’amazigh était considéré comme un fait culturel et linguistique sans intérêt. Aujourd’hui, il en est tout autrement», sur les plans historique, identitaire, constitutionnel, législatif, socioculturel et éducatif. La reconnaissance, insiste-t-il, n’est donc plus en débat : elle est acquise dans les textes et les institutions. Cette reconnaissance s’appuie toutefois sur des réalités sociolinguistiques discutées. Les chiffres officiels estiment qu’environ un quart des Marocains utilisent aujourd’hui une langue amazighe dans la vie quotidienne, avec de fortes disparités territoriales. Des associations amazighes contestent ces données, avançant des proportions bien plus élevées et dénonçant une sous-évaluation de pratiques linguistiques souvent invisibles dans les statistiques. Un désaccord qui rappelle que, derrière la reconnaissance juridique, la question de l’usage réel reste pleinementouverte.

Une «année de consolidation» des acquis Même lecture globale du côté d’Amina Ibnou-Cheikh, journaliste et militante amazighe de la première heure, qui décrit l’année écoulée comme une phase de consolidation et de construction silencieuse. «Ce n’était pas une année de slogans vides, mais une année de travail, dans la continuité des années précédentes», explique-t-elle. Selon elle, l’un des changements majeurs réside dans la manière dont l’État traite désormais la question amazighe: «L’amazighité n’est plus abordée comme un sujet culturel isolé, mais comme un dossier transversal qui concerne l’ensemble des secteurs.» Administration, éducation, médias, culture, justice, numérique : la langue amazighe est censée irriguer l’action publique dans son ensemble. L’adoption de Yennayer comme jour férié national vient, selon elle, renforcer cette dynamique, en lui donnant une force symbolique assumée : «Elle reflète un changement plus profond dans la représentation que l’État se fait de son identité amazighe.» Mais cette lecture institutionnelle s’accompagne d’une réserve : «Nous sommes conscients que le rythme de mise en œuvre ne répond pas toujours aux attentes des citoyens.» Une lenteur qu’elle explique à la fois par l’ampleur des attentes et par l’héritage de décennies de marginalisation.

Des acquis réels, mais encore fragiles

Sur les acquis, Ahmed Boukous met en avant un élément central : la reconnaissance de l’identité amazighe a eu un impact direct sur le ressenti citoyen. «Elle impacte positivement le ressenti identitaire, émotionnel et citoyen de la population amazighe», affirme-t-il. Cette reconnaissance s’est traduite juridiquement par la Constitution, puis par la loi organique n°26-16 relative à la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh. Mais Boukous insiste : «C’est une condition nécessaire, mais non suffisante.» Sans politiques publiques «pertinentes et performantes», la reconnaissance risque de rester partielle.Amina Ibnou-Cheikh dresse un inventaire plus précis : renforcement de l’arsenal juridique, décrets d’application, décisions exécutives, circulaires ministérielles, création d’une direction dédiée à l’usage de l’amazigh dans l’administration publique. Mais elle souligne surtout un acquis moins visible : «L’amazighité n’est plus un sujet marginal. Elle est devenue une question nationale, au Maroc comme parmi les Marocains du monde.»

L’école demeure le principal point de tension

C’est sur le terrain éducatif que les limites de la reconnaissance officielle apparaissent plus nettement. Ahmed Boukous rappelle d’abord une réalité institutionnelle souvent mal compris: «L’enseignement de l’amazigh relève de la responsabilité du ministère de l’Éducation nationale. L’IRCAM n’est qu’un adjuvant, et n’intervient que lorsqu’il est sollicité, ce qui ne se produit pas souvent.» Or près de quinze ans après l’officialisation constitutionnelle de la langue amazighe, son déploiement dans l’école reste partiel.Selon les données communiquées par le ministère de l’Éducation nationale, seulement 30 à 35% des écoles primaires dispensent aujourd’hui un enseignement de l’amazigh, soit un peu plus de 3.000 établissements sur l’ensemble du territoire. Environ 700.000 élèves sont concernés, encadrés par moins de 2.000 enseignants spécialisés, un chiffre encore très en deçà des besoins pour une généralisation effective. Le gouvernement s’est fixé l’objectif d’atteindre 50% de couverture dès les prochaines années, puis une généralisation à l’horizon 2029. Mais sur le terrain, le décalage reste important, notamment entre zones urbaines et rurales, et entre enseignement public et privé, ce dernier accusant un retard particulièrement marqué. Pour Ahmed Boukous, ces chiffres traduisent avant tout des «problèmes de gouvernance» persistants : pénurie d’enseignants formés, insuffisance des dispositifs de formation initiale et continue, conditions de travail difficiles, en particulier en milieu rural, et absence d’une planification rigoureuse à l’échelle nationale. «Une évaluation diagnostique sans concession est indispensable pour identifier les forces et les faiblesses de cet enseignement», insiste-t-il.

Amina Ibnou-Cheikh complète cette analyse en replaçant la question scolaire dans une perspective historique plus large. «Nous travaillons avec un héritage lourd : une administration et une école pensées pendant des décennies autour d’une seule langue officielle, l’arabe et d’une langue dominante de fait, le français», souligne-t-elle. Dans ce contexte, le passage de la reconnaissance juridique à la pratique pédagogique ne peut être mécanique. Il implique un changement profond des mentalités, des méthodes d’enseignement, mais aussi des priorités budgétaires et administratives.

Le débat sur le «symbolique»

Face aux critiques dénonçant une reconnaissance trop symbolique, Ahmed Boukous nuance. «Tout dépend de ce que l’on entend par symbolique», explique-t-il. Si le symbole reste sans effet sur la situation initiale, la critique est fondée. Mais considérer comme nul l’ensemble des réalisations serait, selon lui, «une vision nihiliste, injuste et irréaliste». Il rappelle les avancées dans la recherche linguistique, la normalisation, la traduction, la didactique. «Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain», tranche-t-il. Sur la question sensible de l’égalité entre les deux langues officielles, il se montre plus prudent : «Je ne sais pas si l’égalité entre l’arabe et l’amazigh est réellement à l’ordre du jour.» Il constate toutefois: «Elles ne le sont pas aujourd’hui.»Les priorités, en revanche, font consensus. Pour Amina Ibnou-Cheikh, trois chantiers sont centraux : l’éducation, l’administration, «en particulier les tribunaux», et le numérique. «Le citoyen doit sentir que l’amazigh est présent lorsqu’il entre dans une administration ou lorsqu’il accède à un service public», insiste-t-elle. Ahmed Boukous ajoute un nouveau levier : l’intelligence artificielle. «L’IRCAM emprunte une nouvelle voie pour booster le processus, celle de l’IA, qui peut rendre d’énormes services à la langue et à la culture amazighes.» Mais il tempère aussitôt : «La bonne volonté existe, les moyens humains et techniques moins.»

Yennayer comme moment d’évaluation collective

Pour Amina Ibnou-Cheikh, Yennayer ne doit pas se réduire à une célébration folklorique. «Ce doit être un moment de conscience et d’évaluation», dit-elle. 2976 n’est pas un chiffre abstrait, mais le rappel d’une profondeur historique que les recherches archéologiques viennent confirmer. «Yennayer nous rappelle que l’amazighité n’est pas un passé que l’on célèbre, mais un présent que l’on construit et un futur que l’on planifie.» Sa conclusion est sans ambiguïté : «L’amazighité est une responsabilité collective.» L’État a un rôle central, mais il ne peut réussir sans usage quotidien, sans transmission aux jeunes générations, sans appropriation sociale. De son côté, Ahmed Boukous ramène le débat à un horizon précis : la loi organique prévoit quinze ans pour la mise en œuvre complète. Il en reste sept. Yennayer 2976 devient ainsi plus qu’une date fériée. Il se transforme en indicateur annuel, permettant de mesurer l’écart ou le rapprochement, entre reconnaissance proclamée et présence réelle de l’amazigh dans la vie des citoyens. Mais en attendant que les réformes suivent le rythme des annonces, Yennayer continue surtout de se célébrer dans les gestes simples. Selon les régions, on prépare la tagoula dans le Souss, le berkoukes ou le seksu n Yennayer dans le Moyen Atlas, les tighrifin dans le Rif ou un couscous enrichi de fruits secs et d’œufs, symbole d’abondance. Autour de ces plats partagés, la fête reste d’abord une pratique vivante, transmise sans texte ni décret, une manière, pour beaucoup, de faire exister l’amazighité au quotidien, en attendant que la reconnaissance officielle opère pleinement.Rachid Raha : «La reconnaissance est acquise, l’école reste le point aveugle»

Pour Rachid Raha, président de l’Assemblée mondiale amazighe, la reconnaissance officielle de Yennayer marque une rupture symbolique importante, mais elle ne saurait constituer un aboutissement. Dans un échange avec «Le Matin», il rappelle que la nouvelle année amazighe a été reconnue officiellement le 3 mai 2023, lorsque S.M. le Roi Mohammed VI affirmait que «l’Amazigh, en tant que composante essentielle de l’identité marocaine authentique, riche par la pluralité de ses affluents, est un patrimoine commun à tous les Marocains sans exception». L’année 2976, célébrée cette année, constitue ainsi la troisième célébration officielle nationale du Nouvel An amazigh.Selon Rachid Raha, cette reconnaissance se traduit désormais de manière visible : dans les écoles publiques, à travers de nombreuses initiatives associatives, au sein des familles, mais aussi au-delà des frontières, auprès de la diaspora euro-nord-américaine. Certaines institutions diplomatiques s’y associent également, à l’image des onze écoles espagnoles relevant de l’ambassade d’Espagne, d’institutions culturelles françaises ou encore de l’ambassade du Liban. «Le peuple amazigh assume pleinement cette reconnaissance», observe-t-il, y voyant un hommage à la fois à la terre et à l’histoire. Une histoire que les découvertes archéologiques récentes invitent, selon lui, à reconsidérer en profondeur. Dans ce contexte, il salue également la décision de Bank Al-Maghrib de mettre en circulation un billet commémoratif de 100 dirhams à l’occasion de l’organisation par le Maroc de la CAN 2025, un geste symbolique fort qu’il qualifie de «salutaire».

Mais derrière cette visibilité accrue, Rachid Raha insiste sur ce qu’il considère comme l’enjeu central : l’école. «La priorité est claire : généraliser l’enseignement de la langue amazighe, du préscolaire au baccalauréat», affirme-t-il. Plus de vingt ans après l’introduction de l’amazigh dans le primaire, moins de 10% des élèves marocains y ont effectivement accès. Un retard qu’il attribue à un déficit de moyens, de planification et de volonté politique, appelant à un recrutement massif d’enseignants spécialisés. Au-delà de la langue, il cible les programmes d’histoire, qu’il juge largement insuffisants. «Les manuels actuels se contentent d’énoncés minimalistes», déplore-t-il, réduisant les Amazighs à une mention superficielle de «premiers habitants du Maroc», sans restituer la profondeur de leur histoire ni leur contribution aux civilisations nord-africaines et méditerranéennes. Il plaide pour une révision des contenus scolaires intégrant les découvertes archéologiques majeures, de Tafoghalt à Adrar n Ighud, du Rif à Casablanca. Pour le président de l’Assemblée mondiale amazighe, l’équation est désormais claire: tant que l’école ne reflétera pas pleinement cette reconnaissance, celle-ci restera inachevée. «C’est dans la transmission scolaire, plus que dans les cérémonies, que se jouera durablement l’égalité réelle entre les composantes de l’identité marocaine.»

Attribution de 1.000 postes spécifiques aux enseignants de la langue amazighe en 2026

Le gouvernement a alloué 1.000 postes spécifiques aux enseignants de la langue amazighe pour l’année 2026, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas. En réponse à une question lors du point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. Baïtas a précisé que les postes alloués à l’enseignement de la langue amazighe avait connu une hausse notable, passant d’environ 200 postes en 2020 à 1.000 cetteannée, sans compter les filières ouvertes au niveau de l’enseignement supérieur. M. Baïtas a, en outre, souligné l’importance de ce chantier stratégique pour l’Exécutif, conformément aux Hautes Orientations Royales, citant à cet égard les acquis réalisés en la matière ces dernières années. La première mesure prise par le gouvernement dans ce cadre a consisté en la création d’un Fonds d’appui à l’utilisation de l’amazigh, doté de moyens financiers budgétaires visant à financer les différents programmes supervisés par le gouvernement, notamment ceux liés à la modernisation de l’administration et à l’adoption de la langue amazighe au sein des départements ministériels, des établissements publics et des collectivités territoriales, a fait savoir M. Baïtas. Il a également fait état de la création d’une Direction de développement de l’utilisation de la langue amazighe au sein du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, précisant qu’elle avait adopté une série de mesures, notamment l’installation de plusieurs lignes téléphoniques gérées par des agents qui maîtrisent l’amazigh afin de fournir les informations et services nécessaires aux usagers. Des agents maîtrisant la langue amazighe ont également été mobilisés au niveau des différents départements centraux et déconcentrés pour assurer des services dans des secteurs qui connaissent une forte affluence, tels que la santé, la justice et la culture, a-t-il relevé.