Depuis plusieurs années déjà, les clignotants sont au rouge. Les barrages sont à des niveaux historiquement bas, les réserves d’eau se réduisent et la pression sur les ressources conventionnelles devient insoutenable. Cette situation urgente a poussé le Maroc à s'orienter vers le choix du dessalement comme solution complémentaire. «Quand on parle de dessalement comme de récupération d’eau usée, on est dans le non conventionnel. Et être dans le non conventionnel, c’est répondre à un stress hydrique énorme que connaît le Maroc. L’urgence est là, il faut agir vite !», explique Kamal El Alami. D’ici 2030, le Royaume ambitionne d’atteindre 1,7 milliard de m³ d’eau dessalée, soit la multiplication par six de la capacité actuelle estimée à 277 millions de m³ annuels, à travers 16 stations dans plusieurs villes. Casablanca, Agadir et d’autres grandes villes doivent voir émerger des stations capables de fournir une eau potable aux ménages, aux industries et à l’agriculture. Mais cette course contre la montre pose une question centrale : va-t-on trop vite, au risque de négliger les conséquences profondes de cette technologie ?

Une ressource illimitée, vraiment ?

Avec 3.500 km de côtes, la tentation est grande de penser que le Maroc peut pomper sans limite l’eau de l’océan. Mais l’invité de «L’Info en Face» explique que les choses ne sont pas aussi simples qu’il n’y parait. «On a l’habitude de voir la partie émergée de l’iceberg, mais pas ce qui est sous l’eau. Et pourtant, c’est ce qui est le plus impactant», insiste-t-il. En effet, le dessalement ne consiste pas simplement à capter de l’eau et à la filtrer. Il faut la prélever à la bonne profondeur, garantir sa qualité et surtout éviter de perturber les écosystèmes marins. «Quand on dit 3.500 km de côte, on oublie qu’une grande partie est Atlantique et une autre Méditerranéenne. Ces deux façades n’ont pas du tout la même configuration en termes de plateau continental, de courants et de salinité. L’eau prise à Agadir n’aura pas les mêmes caractéristiques que celle de Casablanca», souligne-t-il. Pour assurer un prélèvement efficace et durable, il faudrait pomper à 25 mètres de profondeur minimum et à 2 km du trait de côte. «Si on capte l’eau trop près du rivage, on récupère des sédiments, du sable et une eau instable qui risque d’endommager les membranes de filtration. On ne peut pas se permettre ce genre d’erreurs, surtout que ces membranes coûtent extrêmement cher», explique M. El Alami.

Le coût caché du dessalement !

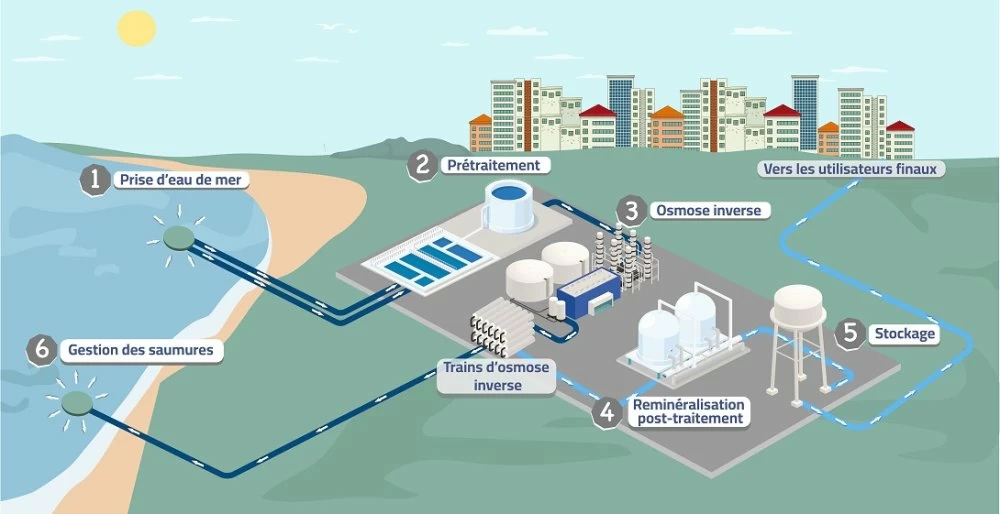

Derrière la promesse d’une eau potable à grande échelle, le dessalement cache une consommation énergétique massive. «Une centrale de dessalement consomme en moyenne 3 kWh par mètre cube produit. Si on met un prix moyen de 1 dirham par kWh, ça fait déjà 3 dirhams rien qu’en énergie. Et ce n’est qu’une partie du coût total», rappelle l’ingénieur. Le Maroc a choisi l’osmose inverse, la technologie la plus avancée mais aussi la moins gourmande en énergie. «L’osmose inverse, ce n’est pas juste extraire le sel, c’est appliquer une pression immense pour que seules les molécules d’eau passent à travers des membranes spéciales. Le problème, c’est que ces membranes s’usent, coûtent cher et sont toutes importées. Nous sommes totalement dépendants technologiquement», alerte M. El Alami. Le cas de la future station de Casablanca illustre ce paradoxe : 11 milliards de dirhams d’investissement, dont 4,5 milliards uniquement pour la partie énergétique. «L’énergie représente 60% du coût d’exploitation d’une centrale de dessalement. Si on veut que cette eau reste abordable, on doit absolument l’alimenter avec des énergies renouvelables», analyse M. El Alami.

Un désastre écologique à éviter

Mais le véritable enjeu, celui que personne ne voit mais qui pourrait coûter le plus cher à long terme, c’est le rejet des résidus salins. Pour chaque litre d’eau douce produit, un litre de saumure hyper-salée est rejeté dans l’océan. «On double la concentration en sel de l’eau rejetée, ce qui peut asphyxier la biodiversité marine», avertit M. El Alami. Les planctons, base de toute la chaîne alimentaire marine, sont les premiers menacés. «Si on perturbe les phytoplanctons et zooplanctons, ce sont tous les petits poissons qui disparaissent. Puis les plus gros poissons s’éloignent. Le secteur de la pêche sera le premier à en subir le contrecoup !», explique-t-il. D’où l’importance de choisir avec minutie les zones de rejet. «Les rejets doivent se faire à plus de 35 mètres de profondeur pour éviter une concentration trop élevée de sel dans les zones proches du littoral. Mais ça coûte cher, et certains risquent d’opter pour des solutions plus faciles et plus économiques, au détriment de l’écosystème», prévient l’Invité de Rachid Hallaouy.

La souveraineté hydrique

Par ailleurs, le Maroc, en se lançant à corps perdu dans le dessalement, prend le risque d’être prisonnier de ses fournisseurs étrangers. «On importe aujourd’hui les membranes, les pompes haute pression et la plupart des composants. Ce n’est pas viable sur le long terme», insiste M. El Alami. Le pays doit-il développer sa propre industrie du dessalement ? «Il faut être pragmatique. Nous n’avons pas besoin de créer notre propre marque de stations, mais nous devons au minimum produire localement certains composants clés. Pourquoi ne pas fabriquer des membranes en graphène, plus résistantes et plus performantes ?» s’interroge l’ingénieur.

Ce manque de souveraineté pose une autre question cruciale : qui contrôle l’eau du futur ? «Si un opérateur étranger détient une centrale et décide un jour d’augmenter les prix ou de réduire la production, quelle sera alors notre marge de manœuvre ? On parle ici d’une ressource aussi essentielle que l’oxygène ou la nourriture. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre d’intérêts privés étrangers», avertit-il. Face à ces défis, la question n’est pas de savoir si le Maroc doit investir dans le dessalement, mais comment il doit le faire intelligemment, «d’autant que le Maroc est devenu le premier pays qui accueille les touristes en Afrique, avec l’échéance de l’organisation de la Coupe du monde en 2030, etc.» explique M. El Alami.

«L’urgence ne doit pas nous empêcher d’être stratégiques dans notre approche. Chaque choix que nous faisons aujourd’hui déterminera si, dans 20 ans, nous aurons sécurisé notre eau ou si nous aurons aggravé le problème», insiste M. El Alami. L’invité de «L’Info en Face» assure toutefois que le Royaume ne part pas de zéro. Sa politique de l’eau repose sur des bases solides. «Le Maroc a toujours eu une vision et une stratégie de l’eau. Nous avons des agences de gestion des bassins hydrauliques qui font un travail remarquable et même une police de l’eau. Mais aujourd’hui, nous devons aller plus loin : il faut une autorité qui gère le quotidien, une structure plus opérationnelle, plus pratique», plaide-t-il. Face à des défis qui évoluent rapidement, une gouvernance globale et réactive devient essentielle. «On ne peut plus se contenter d’un cadre de gestion fragmenté. Il faut une entité capable de suivre en temps réel l’état des ressources, de coordonner les décisions et d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des stratégies», ajoute-t-il. Par les options envisageables, la création d’un observatoire dédié au dessalement, chargé de cartographier les meilleures zones d’implantation, d’analyser en continu l’impact des stations et de proposer des recommandations en matière de durabilité environnementale et économique. «Nous devons identifier les différents volets, comprendre où et comment implanter les stations pour assurer une production stable et éviter les erreurs coûteuses», précise l’ingénieur.

«L’urgence ne doit pas nous empêcher d’être stratégiques dans notre approche. Chaque choix que nous faisons aujourd’hui déterminera si, dans 20 ans, nous aurons sécurisé notre eau ou si nous aurons aggravé le problème», insiste M. El Alami. L’invité de «L’Info en Face» assure toutefois que le Royaume ne part pas de zéro. Sa politique de l’eau repose sur des bases solides. «Le Maroc a toujours eu une vision et une stratégie de l’eau. Nous avons des agences de gestion des bassins hydrauliques qui font un travail remarquable et même une police de l’eau. Mais aujourd’hui, nous devons aller plus loin : il faut une autorité qui gère le quotidien, une structure plus opérationnelle, plus pratique», plaide-t-il. Face à des défis qui évoluent rapidement, une gouvernance globale et réactive devient essentielle. «On ne peut plus se contenter d’un cadre de gestion fragmenté. Il faut une entité capable de suivre en temps réel l’état des ressources, de coordonner les décisions et d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des stratégies», ajoute-t-il. Par les options envisageables, la création d’un observatoire dédié au dessalement, chargé de cartographier les meilleures zones d’implantation, d’analyser en continu l’impact des stations et de proposer des recommandations en matière de durabilité environnementale et économique. «Nous devons identifier les différents volets, comprendre où et comment implanter les stations pour assurer une production stable et éviter les erreurs coûteuses», précise l’ingénieur.

Au-delà d’une centralisation administrative, le Maroc doit également moderniser ses outils de pilotage en intégrant l’intelligence artificielle (IA) et le traitement avancé des données. «L’IA peut être un formidable levier pour identifier les meilleurs sites, modéliser les impacts environnementaux, anticiper les variations de salinité et optimiser les rejets de saumure», explique M. El Alami. En croisant les données océanographiques, météorologiques et industrielles, une IA bien entraînée pourrait permettre de mieux planifier les infrastructures et d’améliorer leur rendement énergétique. Le dessalement est donc une nécessité urgente, explique M. El Alami, mais s’il est mal mené, il pourrait devenir un mirage coûteux. Le Maroc devra donc avancer prudemment et en connaissance de cause, conclut-il.